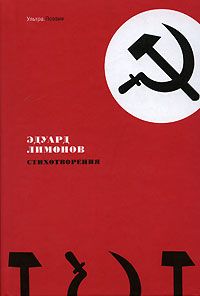

Эдуард Вениаминович Лимонов известен как прозаик, социальный философ, политик. Но начинал Лимонов как поэт. Именно так он представлял себя в самом знаменитом своём романе «Это я, Эдичка»: «Я — русский поэт».

О поэзии Лимонова оставили самые высокие отзывы такие специалисты, как Александр Жолковский и Иосиф Бродский. Поэтический голос Лимонова уникален, а вклад в историю национальной и мировой словесности ещё будет осмысливаться.

Вернувшийся к сочинению стихов в последние два десятилетия своей жизни, Лимонов оставил огромное поэтическое наследие. До сих пор даже не предпринимались попытки собрать и классифицировать его. Помимо прижизненных книг здесь собраны неподцензурные самиздатовские сборники, стихотворения из отдельных рукописей и машинописей, прочие плоды архивных разысканий, начатых ещё при жизни Лимонова и законченных только сейчас.

Более двухсот образцов малой и крупной поэтической формы будет опубликовано в составе данного собрания впервые.

Читателю предстоит уникальная возможность уже после ухода автора ознакомиться с неизвестными сочинениями безусловного классика.

Собрание сопровождено полновесными культурологическими комментариями.

Публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

неё ногу. Берсений Критский переставляет свою правую ногу и делает это прямо перед собой. Часы теперь почти касаются его лица.

Показывается из-за горизонта солнце. Оно показывается и скрывается вновь. Горизонт — как обструганная лаковая доска. И всё вокруг полированное дерево, и стоит Берсений, колебаясь идти. Наконец шаги его простучали.

«Горячие ворота вертелися на месте…»

Горячие ворота вертелися на месте

О летнее издошье — ты напоило!

Горячая и шея — и грудь, и две лопатки

Горячее колено, варёная голова

Все стены что в картинках

теперь в других картинках

Ещё раз взглянешь — в третьих

под действием жары

Та муха, что тяжёлая

уселася на вилку

сидит уж там все два часа

не могучи сойти

В открытый двор ведёт окно

железная там жесть

и дерево потрёпанное

в пыли и кислоте

В одной руке моя жара

В другой руке твоя жара

По душной страшной скатерти

разложен вздутый хлеб

Тарелки пышут мясом мягким

а жир готовит умереть

И тихий кран водою жидкой

спешит как молоком стекать

Сидит хозяйка на скамейке

в одной рубашке на плече

и ноги красные стоят

и руки потные лежат

Во взбухшей гру́ди теснота

и взгляд стоит на занавеске

И летней жизни чепуха

Чулки откинуты, подвязки…

«Всей чёрной стайкою своей…»

Всей чёрной стайкою своей

влетело бабочек перо

оно играло и росло

оно садилось на пальто

Ремень лежал ремень блестел

Диван под мною чуть скрипел

Один я был и потолок

посетил бабочек кружок

Один лежу один гляжу

Какое-то густое семейство их на потолке

они дерутся меж собой

в полутемноте луновой

Мне книга есть мне книга есть

я эту книгу пересёк

я знаю я совсем не здесь

я там я там где потолок

я лейтенант меня зовёт

к своей армейской службе часть

но есть иная тоже власть

она мне полночью придёт

«Жил неподвижно в зимней столице…»

Жил неподвижно в зимней столице

старенький уж, и в карты играл

Припоминал удалённые лица

Частные праздники упоминал…

Жён своих нескольких —

Первую, третью

Их пережил, и мягкий глаз

Тихо ехал по всем на свете

Не изменяясь при виде вас, нас

Был он когда-то и плотник, и книжник

Был лиходеем с дороги большой

Он и убил, и родил двух мальчишек

Всё затопило время рекой…

Где-то убитые в рощах погнили

Как-то мальчишки делись куда-то

И не пришла за убийства расплата

Те, кто знали, не сообщили

Утром фанеровым встаёт и зевает

Был бы писателем, был бы вождём

Нет, говорит, очевидно, что в мае

Мы, Генрих Вениаминович,

С божьей помощью и помрём

«Иголка и нитка, и я портной…»

Иголка и нитка, и я портной

И день весь стучит и меня согнул

Я так и войду в любое окно

Портной — поэт, писавший портной

Я был человеком с кривою улыбкой

решивший писать в летнем углу

И, вечно стоящий с длинною ниткой

Босой на чужом наёмном полу

Видны ли вам домики, деньги, рублики

Видны ли вам волосы на голове

Что ел я, в желудок бросая на дно

любому и каждому всё равно…

Однако мою составляют историю

десятитомник стотомник судьбы

Пошитие брюк человеку с размерами

такими-то в течение семи часов

О власть-механики и технологии

Руки мои движения делают

Я живу и пою, как ночная корова

И всё снова и снова, и снова

«строили люди себе Вавилон…»

строили люди себе Вавилон

дело под вечер склонялось

кое-что сделали. много осталось

Спать улеглись Вавилон оставив

Утро совсем раздавалось рано

никто отдохнуть не успел

встают и спешат ещё средь тумана

несут камень бел

Строили люди себе Вавилон

Под новой стеной вавилонская мать

кормила вавилонское своё дитя

вавилонским козьим соском

Грудь вавилонская трепетала

Пыль проходила стены росли

сделали ещё очень мало

Дело ж под вечер…

Спать полегли

на красное бельё

ложусь я нынче спать.

Огромная жара стоит и липнет вся

Пахучая тоска

как жирная паучиха

висит от потолка

Тушу я бледный свет

и свечку спичкой поджигаю

и запах возникает

Я древний нынче судья

осудивший на смерть сейчас

и моя пухлая рука

лежит и потеет всегда

Подряд возложили со мной

других ещё вдалеке

и запах стоит вековой

о теле убитом в носке

и сад под Луной полосой

о сад на окне маловат

но там кипарисы стоят

главное оливы стоят

там лавры также стоят

и свечка и свечи кадят

Я был молодой судья

остался всё так же я

на красное лёг бельё

какое же имя моё?

Я помню землянику

Средь леса на поляне

Я помню как я пас

Корову на дурмане

Она меня ждала

И головой качала

Она