(«Старая книга»)

Такие стихотворения-воспоминания занимают немалое место в творчестве старого поэта, а порою он сам называет их «игрой осколками минувшего». Но всплывающие в памяти видения прошлого почти неизменно соотносятся с настоящим, которое Тагор рисует немногими, но очень выразительными штрихами, и в целом стихотворения-воспоминания создают подвижную картину жизни, характерную именно своей конкретностью. Они имеют и свое особое настроение, исполненное новыми для поэта мягкими переливами многообразных чувств.

Стремление к большей конкретности изображения, очевидно, не было только вопросом изменения стихотворного стиля, как не было оно вызвано только дорогими для старого человека воспоминаниями. Думается, что это стремление было обусловлено растущим интересом Тагора к повседневной жизни простых людей, более глубоким осознанием ее значимости, что отражало развитие реалистического начала и гуманистической направленности его творчества.

Порой он, кажется, даже впадает в крайности, отнюдь не чуждые этому исполненному жизненных сил, изведавшему острейшие переживания человеку, столь непохожему на стилизованный образ отрешенного и умиротворенного мудреца, который в свое время получил довольно широкое распространение. Поэт, прежде восстававший против повседневности как воплощения стяжательской суеты, теперь видит в повседневности радостную и печальную, полную противоречий жизнь простых людей и стремится возвеличить ее. И вот даже Великая Ганга, которая символизирует национальную традицию — «течет из древних текстов прямо», — теперь видится ему путником:

Идущим мимо радости и горя,

Что в придорожных домиках живут —

Так близко и далеко от него.

Отчужденной величавости Ганги он противопоставляет образ речки Копаи, — она вся входит в жизнь деревни, через которую протекает. Поэт хочет, чтобы таким же было его творчество, и это желание столь велико, что сам он считает свою поэзию именно такой:

Ритм Копаи похож необычайно

На ритм моих стихов.

Объединяет

И землю он и воду. Наполняет

Он музыкой часы дневных работ,

В незримом ритме том сангальский мальчик

Бредет лениво с луком и стрелою.

И в этом ритме движется телега,

Нагруженная сеном. И горшечник

На ярмарку идет, неся посуду

В корзинах двух, привязанных к шесту.

И за хозяйской тенью собачонка

Бежит в том ритме.

В нем учитель школьный,

Не заработавший трех рупий в месяц,

Идет устало.

Свой облезлый, старый,

Дырявый зонт раскрыв над головой.

(«Копаи»)

Обращение к повседневности не снижало эстетического идеала поэта и не изменяло его мировоззренческих позиций, но делало связь его творчества с действительностью глубже и естественнее. Вот то понимание красоты, которое явилось итогом долгой творческой жизни Тагора:

Красивое заключено в обычном.

Но все границы преодолевает.

Оно в необходимости свободно

И в преходящем остается вечным.

(«Свое жилище я переменил…»)

* * *

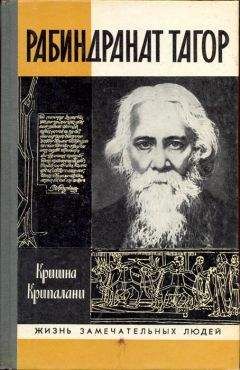

На протяжении всей жизни Тагор, называвший себя романтиком («этот мир романтик создал, и реального в нем нет»), искал и находил свой путь в реальный мир народной жизни, в тот мир, «что оборван, голоден и сир». Жестокая судьба родины неизменно и глубоко волновала поэта, он искал причины национального порабощения своего народа, пути его освобождения и возрождения. И если поначалу гражданская тема лишь отдельными прорывами вторгалась в поэтическое творчество Тагора, а протест против национального гнета и социального зла сочетался с просветительскими иллюзиями и надеждами на силу моралистической проповеди, то с течением времени социально-политическая проблематика широко переходит из его прозы и публицистики в поэзию, а также в его очень своеобразную драматургию, а гражданский протест становится бунтарским, перерастает в призыв к борьбе.

Тагор с самого начала решительно отвергал насаждавшееся колониальными правителями и получившее довольно широкое распространение в индийских либерально-буржуазных кругах представление о том, что английская власть якобы играет в Индии цивилизующую роль. Он ясно видит, что эта власть угнетательская и грабительская, оставляющая порабощенным ею лишь крохи со стола цивилизации.

Но Западом брошенные лоскуты

Нашей не могут прикрыть нищеты.

(«Мы драгоценности растеряли»)

Ты в унижение одет с хозяйского плеча

Перед одеждою такой и рубище — парча.

(«Чужая одежда»)

Тагора возмущает не только национальное порабощение своего народа, но и вся система колониального варварства и расизма. Он говорит об Африке:

Тенистая! За черным покрывалом

Не видел человеческого лика

Презренья мутный взор.

С колодками, с цепями ворвались

Ловцы людей, чьи когти крепче волчьих,

Чье низкое высокомерье глуше

Твоих для солнца недоступных джунглей.

(«В тот древний, исступленный век…»)

Восставая против чужеземного господства и колониального ограбления, которые принесла его родине буржуазная цивилизация Запада, и уже ощущая растущее зло буржуазности, утверждавшейся в самой Индии, Тагор в то же время выступил решительным противником националистической идеализации индийской патриархальщины. Само сохранение национального подчинения Индии он связывал с сохранением жестокого социального гнета, скверны разделения людей на касты, с вековой приниженностью народных масс. «Не хранит обид тот, кто часто бит…» — с глубокой болью, а порою и с отчаянием говорил он об этом.

Страна несчастная моя! К тем, что тобой оскорблены,

Сойди смиренно — пусть они тебе окажутся равны.

Кого, стопой своей поправ,

Лишила ты священных прав,

Те, что стоят перед тобой, твоих объятий лишены,

Пусть в унижении своем тебе окажутся равны.

(«Страна несчастная моя!»)

Через всю свою жизнь Тагор пронес страстное стремление к пробуждению народа, утверждению национального и человеческого достоинства простого человека своей родины, видя в этом путь к ее национальному освобождению. В 1901 году он писал:

Согнуты спины, плети суровы.

Души покорны, тяжки оковы.

Грязь, поруганье, обиды, срам,

Клонится гордость к чьим-то ногам.

О, ниспровергни нагроможденья

Рабства, позора и оскверненья.

Дай наконец-то расправить грудь —

Утро, свободу, небо вдохнуть.

(«Родину бедную…»)

Но если в те времена, когда индийское освободительное движение делало лишь первые шаги, стремление поэта к свободе родины и раскрепощению ее народа представало именно мечтою, порою звучавшей и как мольба, то впоследствии мечта сменяется уверенностью, а мольба — призывом к молодежи «разбить алтарь рабства». Этот перелом виден уже в стихах книги «Журавли», вышедшей в годы первой мировой войны. Тагор тонко почувствовал назревание исторических перемен в мире и у себя на родине. И хотя поэт еще очень смутно представлял себе, в чем именно они будут заключаться, он горячо желал прихода новых светлых сил, которые разрушат старый мир. Тагор хотел быть с ними.

Сбрось прах веков и ржавь оков!

Мир засевай бессмертья семенами!

В грозовых тучах ярых молний рой,

Зеленым хмелем полон мир земной,

И ты возложишь на меня весной

Гирлянду бокула, — то близко время,

Приди, бессмертное земное племя!

(«Юное племя!»)

Призывая покончить со старым миром, Тагор часто обращается к образу «игры». Это один из излюбленные образов тагоровской поэзии вообще, но прежде поэт придавал ему во многом иной смысл. Сам по себе образ игры у Тагора восходит к индийским религиозно-философским представлениям, согласно которым видимый мир создается и разрушается в божественной игре творца. Еще в книге «Гитанджали» Тагор противопоставлял «игру» как свободное проявление творческих сил гнету окружавшей его повседневности. Но эта игра разрушения и созидания подчас представала у него не только свободной, но и бесцельной, даже бездумной, — отсюда частое в то время обращение поэта к игре детей. Теперь же в тагоровском образе игры все сильнее звучит призыв к целенаправленному разрушению старого ради создания нового, лучшего. Поэт хочет, чтобы это делалось смело и решительно.

Так играл я не раз. — Все новое, знаю,

Строят, вдребезги старое разбивая,

Путь потеряв, открывают неведомый,

Беды нам только кажутся бедами,

Знаю — из разорванных пут

Шутя для качелей веревки плетут.

(«Звук шагов»)