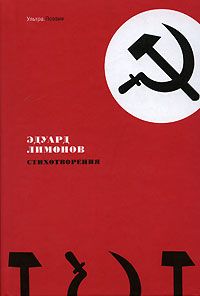

Эдуард Вениаминович Лимонов известен как прозаик, социальный философ, политик. Но начинал Лимонов как поэт. Именно так он представлял себя в самом знаменитом своём романе «Это я, Эдичка»: «Я — русский поэт».

О поэзии Лимонова оставили самые высокие отзывы такие специалисты, как Александр Жолковский и Иосиф Бродский. Поэтический голос Лимонова уникален, а вклад в историю национальной и мировой словесности ещё будет осмысливаться.

Вернувшийся к сочинению стихов в последние два десятилетия своей жизни, Лимонов оставил огромное поэтическое наследие. До сих пор даже не предпринимались попытки собрать и классифицировать его. Помимо прижизненных книг здесь собраны неподцензурные самиздатовские сборники, стихотворения из отдельных рукописей и машинописей, прочие плоды архивных разысканий, начатых ещё при жизни Лимонова и законченных только сейчас.

Более двухсот образцов малой и крупной поэтической формы будет опубликовано в составе данного собрания впервые.

Читателю предстоит уникальная возможность уже после ухода автора ознакомиться с неизвестными сочинениями безусловного классика.

Собрание сопровождено полновесными культурологическими комментариями.

Публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

самой структуры — плетёнки ткани и ещё угольничек выдранный подшит чёрными нитками. Рукав принадлежал женщине, девушке, худой и бедной.

Я ехал, у меня было больничное состояние моей психики и, кроме того, я приехал уж три дня в родной город, где провёл множество лет жизни и детства, и юность, и уже некоторые зрелые годы. Это также усугубляло мои дела. Но не умел я образовать слов для той любви, которую я имел, и которой теперь нет.

«Надевая шляпу или туфли…»

Надевая шляпу или туфли,

вспоминаю прежние года

Вкруг меня ложатся полутени

начинает говорить вода.

В зеркало вы видите мужчину

с тонким отвратительным лицом.

«Я помню дни прекрасные природы…»

Я помню дни прекрасные природы

Расчесанные бледные виски

и вишни выдающиеся своды

над молодым полотнищем реки.

Нас группа всех была и мы гуляли

но только локти нас двоих дрожали…

С холма были видны леса обрезанные

и там ходили огоньки нам неизвестные.

«Зимним сном и страшным, юным…»

Зимним сном и страшным, юным

запорошены мои сердца

У деревьев дальних на руках

лёг лежит загадочнейший месяц.

Близь и даль имеют один цвет

От следов людей чернеют ямы

По тяжёлой лестнице в Москву

не взойти сегодня, как бывало.

И мундира я не заслужил

Только понял я, что у провинций

на их старой синей их коре

снег и лёд покоятся с тревогой.

Вот войдёшь ты в неизменный дом

с неумелым старым же ковром

и тебя там жирный ждёт обед

Как всегда висит там твой портрет

Это дело нудное — сидеть

за послеобеденным столом

И в окно тягчайше глядеть

Всё растаявшее сверху взялось льдом.

Всё растаявши тихонько трещит

Сколько грусти в этих поколеньях

В первом, в третьем, что ещё лежит

ползает ужасно на коленях.

Мне бы старый гвоздь достать

Процарапаю тогда на стенке

Ничего я не хочу видать

Этой степи, дома, переменки.

Вот были ласковые дни

метра́ воды тогда шумели

и пожилой старик студент

сидел на пахнущей постели.

Его залосненных одёж

густое солнце освещало

он гладил взглядом на столе

где в склянке верба процветала.

По грязной молодой Москве

катались странные трамваи

Шумел огромный белый свод

ворон и галок сообщая

Он помнил эту тесноту

пальто всех старых вместе взятых

и по щеке тогда гулять

стремилось солнце золотое.

Подвалом нежным занесён

в какие-то большие двери

снимал свои калоши он —

на нём ботинки небольшие.

Весенний волос был прохладным

и от жары запотевал

когда немножечко нарядным

пред ней в поклоне он стоял…

Какое море детских жалких

воспоминаниев без сил

Они при смерти не помогут

Лишь ужас ей усугубят…

«Была картонка, в ней хранилися всегда…»

Была картонка, в ней хранилися всегда

разнообразные её красивые перчатки

Оторвана одна доска у той картонки в вечер гадкий

вернее, в сумерки — кувшина тяжелей,

всё лились из ужасной кружки.

Прийти поплакаться об ней

явились всякие подружки.

«И вот индусы раскачали…»

И вот индусы раскачали

и длинное и страшное бревно

и белой пылью лёг на жаркие сандалии

твой воздух — крайний юг — его твоё вино…

мне было десять лет

когда колени тихих граций

уже меня качали как своё дитя

и в нише у прохладных дней —

египетские танцы

большого паука.

Китайский воздух тёк

рекою мёда с пудрой

и над рекой тогда

склонялся женщин белый рой

их ноги жёлтые безумная природа — терзать постой.

В том уюте шерстяном

где касались одеялов

ноги мокрые детей

Там толкаются и днём

напирая, разрывая

крупы ярых матерей…

«Пятница липкая утром крупа…»

Пятница липкая утром крупа

манны заварена до потолка

варенье уронено в жёлтую массу

лиловая пятница смородина чёрная

С милыми застёжками

на давно существующем платьице

чёрном и тихом посередине ковров

Старое обиталище

жизни еврейской длительной

сбережённых сукон зелёных

шелестящих часов

и розовых носов.

«Эх, не трудися ты, пахарь еврейский…»

Эх, не трудися ты, пахарь еврейский

на ниве дел часовых,

Прижимая весь день себя к зрению

Дома у тебя дивная дочь

Приближающаяся к таинственному растению.

«Как снега Миронову поднадоели…»

Как снега Миронову поднадоели

не рабочему и не служителю

тающий их вид и серый словно

в печку проникающий рассвет

Уж снега Миронов продырявил

тонкими немощными ногами

В выросшем забитом всём костюме

и в кармане хлеба был кусок

У Миронова пустые плечи

клок волос берётся из-под шляпы

Залоснившись в жизни этой очень

он пошёл к старинным берегам

неправдоподобные растенья

привлекают зренье кто плетётся

кто улёгся ночевать на землю

то немного овевает ночь…

Извиваясь сонной на кровати

там сзади́ любовница осталась

и лежит — жена