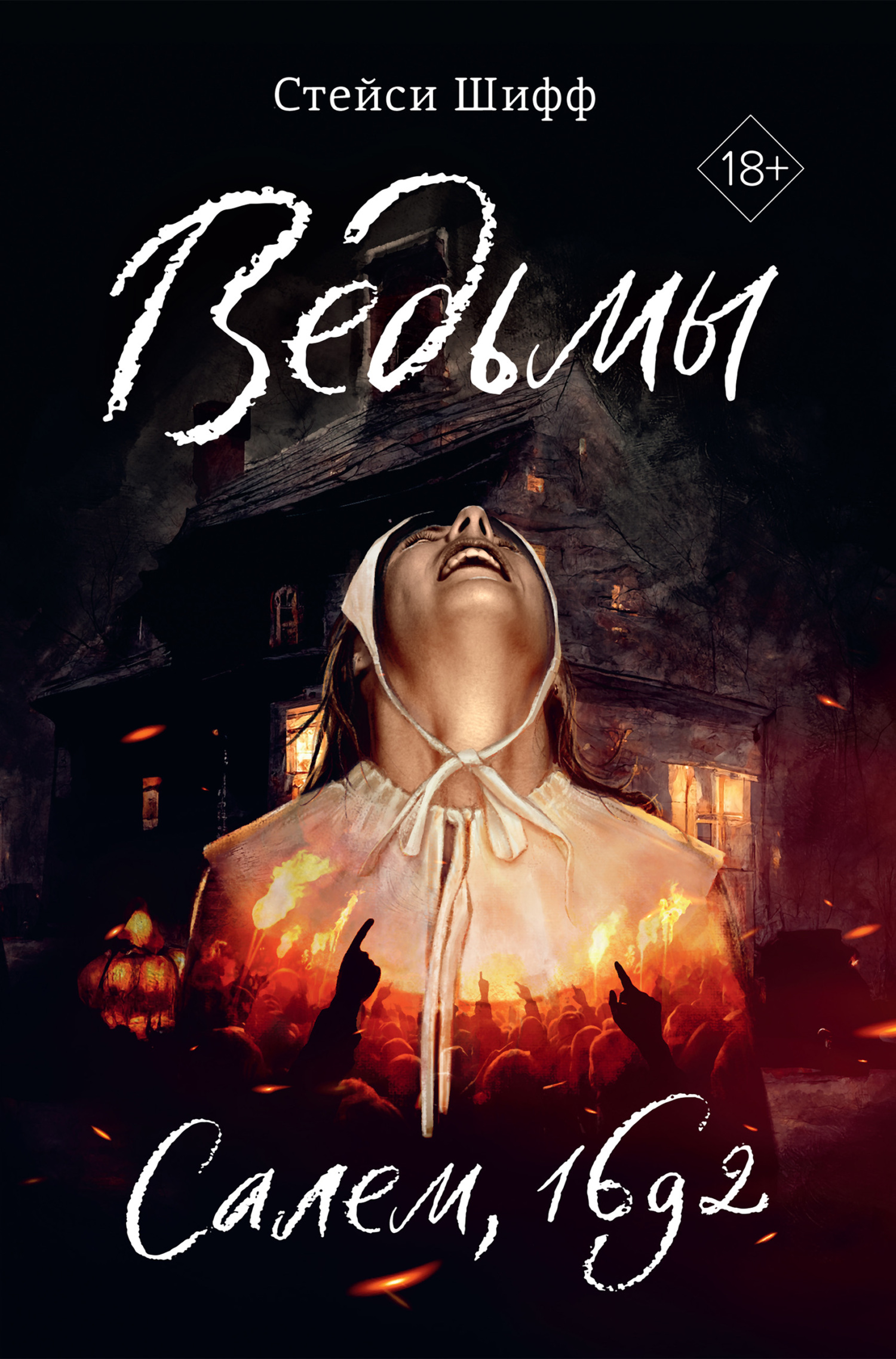

за процессами в Салеме. Он присутствовал при первом инструктаже, который Стаутон проводил присяжным, при превращении Мэри Брэдбери в синего кабана 9 сентября и при повешении ведьм 19 августа.

Речь Брэттла – который был почти на поколение моложе Сьюэлла, самого молодого из судей на процессах по колдовству, – выдает в нем человека, вынужденного самостоятельно изучать в Гарварде евклидову геометрию; этот предмет лежал за пределами понимания его преподавателей. Десять лет назад он сделал точные вычисления траектории кометы, замеченной над Новой Англией. Что не менее важно, для Брэттла комета была просто кометой. Он пропустил ажиотаж вокруг детей Гудвинов, потому что большую часть 1680-х жил в Англии, в том числе работая с химиком Робертом Бойлем. Еще до этой поездки молодого человека раздражал новоанглийский провинциализм. Он полагал, что простые решения – самые лучшие, новая идея для Бостона; вообще по многим причинам складывалось ощущение, что его закинули в 1692 год из другого столетия. Но, притом что его современники-соотечественники сегодня на его фоне кажутся вымершими видами в средневековом ритуальном танце, он не был возмутителем спокойствия. Именно Брэттл предварил свои записи оговоркой, что он лучше отгрызет себе пальцы, чем очернит власть. Человека он не считал непогрешимым, и, если человек ошибся, необходимо об этом сказать. Он дистанцировался от капризных типов, будораживших Бостон. У него не было политических целей, и он не ругал новую хартию. Но порой молчание бессовестно. Приняв меры предосторожности – он надеялся, что не угодит в ловушку, выражая вслух свои мысли (преподобный Милборн был арестован за гораздо меньшее), – Брэттл поставил под сомнение каждое предположение суда Стаутона. Он тоже оставил свое письмо анонимным.

На его взгляд, на процессах нарушалось все, что только можно нарушить. Как мог Бартоломью Гедни – человек искушенный, воротила бизнеса, наживавший и терявший целые состояния, человек, долгие годы друживший с Джоном Олденом, – как мог он отвернуться от Олдена из-за того, что его касание вроде как излечило несчастное дитя от страданий? Как мог преподобный Нойес, «образованный, милосердный, хороший человек», верить в дурной глаз? Это все глупости, деревенская чепуха, которая в ходу у «людей более неотесанных и дремучих». У кого на всем теле нет ни единой необычной отметины? С каких пор неспособность заплакать стала считаться уликой? (Хэторн, Корвин и Гедни особенно упирали на этот пункт.) Более того, вся эта кипа обвинений не имеет ничего общего с колдовством. У Брэттла имелись претензии к судопроизводству: суд был предвзятым, его методы – погруженными во мрак невежества, слушания – карикатурными. Магистраты на полном серьезе утверждают, что никогда не выносили приговоров на основе одного лишь призрачного свидетельства? Это вранье! Только окончательно свихнувшийся примет его в качестве законной улики. Почему теща судьи Корвина, несколько раз обвиненная, до сих пор на свободе? Суд позволяет признавшимся ведьмам, отвергшим Бога и Христа, клясться под присягой. Сам термин «признавшиеся» Брэттлу не нравился: свидетельства вытягивали принуждением, и часто – из самых благочестивых женщин в Новой Англии.

Он пошел намного дальше Уилларда, который не мог позволить себе критиковать суд. Брэттл подчеркивал человеческие потери: целые семьи оказались разрушены. А эти бедные андоверские мужья, поверившие наговорам деревенских детей на собственных жен! Теперь им оставалось лишь «горевать и кусать локти». Да, пятьдесят пять человек признались в участии в дьявольском заговоре. Но некоторые из них настаивали на своей невиновности в течение восемнадцати часов, во время которых «к ним применялись самые жестокие, сбивающие с толку методы принуждения». Они ощущали себя на грани жизни и смерти. Брэттл разъяснил, почему большинство предпочли бы попасть в руки вражеских дикарей, чем, как позже выразился один критик, в руки своих братьев-прихожан.

Брэттл не спрашивал, как такое потрясающее недоразумение могло произойти, – его больше угнетало осознание того, к чему это все ведет. Однако соображения о том, кто виноват, у него имелись. И хотя он выходил из себя по поводу судейских методов, с особой силой он обрушился на заколдованных девочек. Кто назвал их провидицами? На самом деле, если они указывали на людей, которых не знали, то такая информация могла приходить к ним только от дьявола (то же верно и для признавшихся, в рассказах которых полно противоречий). Если они действительно страдали, почему – здесь он намеренно шел вразрез с инструкциями, которые Стаутон давал присяжным: имеет значение только намерение колдовать, – изо дня в день выглядели неизменно «крепкими и здоровыми, цветущими и полными сил»? Что касается призрачных свидетельств, то тут в нем вскипал яростью ученый. Не нужно никакого образования в области оптики, чтобы сообразить, что «абсолютно невозможно» видеть с закрытыми глазами. Это не зрение. Это воображение. Оснований посадить в тюрьму Элизабет Нэпп не меньше, чем оснований поощрять салемских «безрассудных слепых девиц». Вполне может оказаться, что их ввели в заблуждение. В худшем же случае они просто одержимы. Он не единственный вспомнил о Нэпп, история которой, как туча, все это время нависала над судом. Один только Уиллард не упоминал о ней ни в публичных выступлениях, ни в подпольных заявлениях, хотя вокруг не прекращались разговоры об одержимости. Кое-кто указывал на случай Нэпп Стаутону. Главный судья говорил о ней с осуждением, «как будто, – сообщал Брэттл, – он до сих пор считает ее ведьмой».

Как и все, он очень уважал Стаутона за мудрость и принципиальность. Но, как соглашались те, кто за ним наблюдал, в этом вопросе он проявил себя грубым фанатиком, нетерпимым ко всему, что оспаривало его суждения. Вместе со Стаутоном главными движущими силами назывались салемские судьи (у Брэттла – «салемские джентльмены»). Хэторн, Корвин и Гедни – и, со своей стороны, преподобные Нойес, Пэррис и Хиггинсон – выражали недовольство, когда им задавали вопросы, даже если их задавали ближайшие друзья. Любая критика раздражала и вызывала гневную отповедь.

Брэттл считал идею беспрецедентной инфернальной атаки на новоанглийские церкви смехотворной. Он боялся иного дьявольского замысла. Поменяв соперников местами, он предположил – и все-таки крайне интересно, кто был его собеседником: к шестому абзацу Брэттл вышел далеко за рамки подстрекательства к мятежу, – что это как раз суд является «соучастником дьявольского проекта по разрушению этого несчастного края». У него не было времени делать осторожные, намеренно незавершенные выводы, характерные для Уилларда. Если людей бросают в тюрьмы только из-за жалоб пораженных, а пораженные получают информацию от дьявола, то получается, что сами судьи сотрудничают с дьяволом. И они, агенты ада, сидят в своих черных мантиях на судейской скамье. Салемские джентльмены и есть одержимые – «невежеством и безумством». Сочувствовал Брэттл не дергавшимся в конвульсиях