Накануне смотров дикий, изнурительный труд… Чтобы на каждой кляче была ее собственная сбруя, нужно было отыскать ее в этом беспорядочном ворохе скрученных штопором ремней. Кольцо из чистого металла! Тончайшие дырочки! Распутать звенья цепочек удил! Кошмары и беспокойства! И все равно никакой уверенности из-за дикой путаницы с номерами!

Проследить, чтобы приданое Финетты не оказалось на Консоли, позаботиться, чтобы подпруги Шушеры не обнаружились на Вулкане.

Только бы не нарушить установленный порядок! Карнавал состязаний и общей паники в каждом звене в последний день. Надо видеть, как мы мотаемся, будто собачонки, скачем, выискивая проклятые нужные номера, зазря перетряхиваем оставшееся бесхозное барахло. Деремся в кровь из-за какого-то дерьма. Трагедия войны всех со всеми. Отыскать или умереть. В коридорах ни с того ни с сего вспыхивают драки до победного конца, в раздевалках смертоубийство. Украдкой грабят друг друга, торопливо и решительно. Это смерч, бушующий в ночи. Среди всеобщего неистовства даже свечи порхают в воздухе. Никакой жалости, никаких объяснений. Важно только то, чтобы снова завладеть своим добром, всеми правдами и неправдами стащить какую-то мелочь, стибрить… помутнение рассудка, да полная его потеря… по всем тайникам, всем укромным уголкам, в которых проходимцы прячут ворованное барахло, в конюшнях, зарывают, как кроты, там можно найти то, что кто-то спер много лет назад, разрозненные сокровища, конские драгоценности. Это апофеоз воровства, апофеоз подлости и низости, это воплощение порока – и это солдат во всей своей красе. Это надо видеть, этот разврат, эти дрязги, это преступное воровство во всем его совершенстве.

Это хуже, чем перерождение. Это магическое извращение, феерия обмана, колдовское мошенничество.

Торговцы награбленным, неопознанное ворованное барахло, нескончаемый бордель негодяев, в котором дьявол все подделывает и меняет до неузнаваемости! Погоди у меня! Идти на запах, по следам, к едва различимой цели, скребница, личная сумка, не внушающая доверия матрикула, попона сомнительной чистоты, сломанный карабин… Нет уж, увольте!

Губительные последствия изощренных пыток, охота за украденным имуществом, гибель от холода, жульнические кошмары, балансирование на двадцати мокрых канатах, постепенно исчезающих в темноте. Мрачное самоубийство двадцати бригадиров.

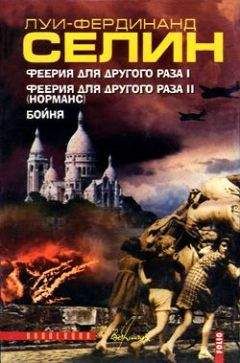

Приложение I

История «Бойни», рассказанная Селином в 1957 году

[Рассказ записан Р. Пуле]

Это была история полкового обоза, которым в 1914 году командовал старший унтер-офицер. Около сотни человек с полковым имуществом, разношерстным вооружением, блуждают по дорогам, следуя наудачу за передвижениями своего полка. Вскоре отряд теряет связь с полком. И попадает в хаотический водоворот армии, вынужденной то наступать, то отступать в пылу сражения. Дезориентированные, измотанные, оставшиеся без руководства, без снабжения, без разведывательных данных, эти солдаты в нескончаемом марш-броске постепенно теряют человеческий облик; пьют, играют, мародерствуют; все это заканчивается тем, что они взламывают доверенную им полковую кассу. Командир, будучи не в силах противостоять коллективному разврату, предается ему наравне со всеми, но в конце концов приходит в чувство. Он слишком поздно осознает неприятное положение, в которое сам себя поставил, и всю меру лежащей на нем ответственности за эти преступные нарушения дисциплины и законов военного времени. Унтер-офицер обесчещен!.. Он понимает, какой позор и какое наказание его ждут, если когда-нибудь ему придется ответить за безрассудное поведение своих людей перед высшими чинами. Обезумевший, отчаявшийся, он бросает их на самые опасные участки боевых действий; с поникшей головой ведет людей, лошадей, фургоны напролом, в гущу сражения, где все гибнут…

Приложение II

Фрагменты продолжения рассказа в раннем варианте

А. Повседневная жизнь в расположении части

Смотры состояния снаряжения и личных вещей. Через две недели после моего прибытия состоялся первый смотр – оружие, личные вещи, сбруя, щетки, попоны. Каким образом в течение всей ночи и утра следующего дня была спланирована эта облава с участием Ле Мейо.

Ле Мейо обнаруживает поддельные номера. С Ле Мейо разговаривать было бесполезно. И речи быть не могло ни о каких уловках и хитростях. Если нужно было вытравить поддельный номер, даже глубоко выдавленный на коже, ему не было равных, [пропуск] он капал сверху расплавленным свечным воском, всматривался до рези в глазах, сильно скашивая глаза к переносице.

Ночи в казарме. Тут нужно было обладать сверхъестественным чутьем, проявлять чудеса ловкости, особенно когда приходилось пробираться впотьмах на ощупь. Нужно было перешагнуть через храпящих, их тела, соломенные подстилки, никого при этом не разбудив. Пройти спокойно никогда не удавалось. Как только первый неловкий любитель помочиться среди ночи, как только первый [пропуск].

Побудка.

Вы встаете, фраера?

Известны ваши номера!

И тут начинается грохот каблуков, как будто лавина обрушивается вниз по лестнице. Стекла дрожат от звуков трубы. Восемь часов ровно.

Проспавшие вскакивают… бросаются очертя голову…

Без увольнения. Если без увольнения оставалась вся казарма, все находились на местах, каждое звено в полном составе, заняться было нечем, разве что почесать языками. Начинались споры по разным поводам, о правах и привилегиях в зависимости от класса, о матрикулах, об обязанностях Салаг перед Стариками… о старших по званию… о хороших и дурных манерах…

Б. Неопределенность срока службы

Бригадир Ле Мейо отслужил уже пять лет. Срок его службы подходил к концу. Это было время, когда он решал, продлевать ли ему контракт или начинать укладывать вещички. Все его размышления ни к чему не приводили, он никак не мог ни на что решиться. Он не знал, какому святому [слово написано неразборчиво] молиться. Особенно снедали его сомнения по воскресеньям, [пропуск] Самым мучительным было то, что из-за всего этого он неизменно приходил в бешенство. Наш трубач Кралик находился в похожем положении, на седьмом году службы он пребывал в огромном затруднении, семья больше не хотела его видеть, по их мнению, он слишком обленился, для того чтобы быть пригодным к работе на земле. Но он больше не хотел оставаться служить в 10-м, может быть, он был бы непрочь податься в Африку, в стрелки или конники, но в спаги[9] ему не хотелось из-за их кривых сабель и шаровар, похожих на юбки, [пропуск] свидетели происходящего, должны были высказать свое мнение о том, стоило ли бригадиру оставаться на сверхсрочную… имел ли право трубач презирать легкую кавалерию… особенно африканскую. Но как только они начинали обмениваться мнениями, тут же назревали конфликты. Сразу же начинались яростные ссоры, особую бурю негодования вызывали нахальные салаги, которые осмеливались, невероятная дерзость, вмешиваться в такие серьезные разговоры, высказываться по таким деликатным вопросам. Это была неслыханная наглость, провокация, вызов. Настоящий смерч закручивался, раздувался, разрастался, бушевал вокруг хрупкого стеклянного абажура прямо посередине комнаты. Уничтожала его летящая скребница… На этот раз Мейо разозлился не на шутку из-за того, что его вывели из размышлений, из-за того, что его решение остаться на новый срок поднималось на смех. Он сердился на всех, старики больше не смеялись. Есть такие моменты дисциплины, когда никто больше не осмеливается веселиться.

В. Буфетчица

Мадам Лербанн, буфетчица, весьма привлекательная и изящная особа, восседала за своей стойкой. Она держалась на почтительном расстоянии от посетителей… защищенная внушительных размеров стойкой и в особенности развешанными с обеих сторон гирляндами [пропуск].

В тот момент, когда она поднималась с места, нам хорошо была видна ее талия, ее маленький зад, сильно обтянутый, шарообразный, выпуклый из-за талки, стянутой до невозможности черным кушаком. Изящная мода того времени, осиная талия, настоящее чудо.

Ах! это было замечательное зрелище! У меня до сих пор перед глазами ее задок, возвышающийся как раз над цинковой стойкой. Волшебное ощущение. К этому времени прошло, должно быть, уже около двух месяцев с тех пор, как я был зачислен в ряды доблестной тяжелой кавалерии. Мне уже трудно было понять, не превратился ли я сам за это время в лошадь, на мне живого места не было от ушибов при падении, от самых разных тумаков и затрещин, от превратностей судьбы и полученных нахлобучек. Стоит только взглянуть сейчас на виднеющуюся поверх бутылок распухшую физиономию этого типа, сидящего с вызывающим видом… [пропуск] Мадам Лербанн серьезно смотрит на нас. Мы дружно опускаем головы, внезапно занятые тем, что пристально разглядываем нашего трубача Керкаля, перебирающего свой табак. Продолжая копаться в нем, он бормочет: