сюжета. Вместе с тем Вежинов не скрывает от читателя своих раздумий о воспитании молодежи. Не навязывает, акцентируя на каких-либо законченно сформулированных афоризмах и сентенциях, а подводит читателя к своим суждениям, подробно и психологически мотивируя поступки героев.

Воспитание, по мнению Вежинова, не процесс искусственного привнесения в мир хорошего или процесс волевого удаления, устранения плохого. Не так все просто, как думает кое-кто. Воспитание, — считает Вежинов, — процесс обоюдный, взаимообогащающий. Иначе он — не эффективен. Воспитание — не стремление только лишь изменить, исправить, запретить, пресечь, оградить. Воспитание — это и стремление к общению с подрастающим, начинающим жизнь человеком. Иногда родители столь долго не считают детей взрослыми, столь долго не верят в их самостоятельность, что полностью теряют духовную связь с ними. И дети не признают за такими родителями права на решение своей судьбы.

Думаю, не случайно образ хрупкой скрипки вынесен Вежиновым в заглавие рассказа. Образность обобщения своеобразно связана с некоторой долей детективности построения вещи. В скрипке — бездонный потенциал мелодий и тем. Но без умения, таланта, абсолютного слуха лучше к ней не подходить, не прикасаться. Она или молчит, или издает режущие ухо звуки.

«Мой отец» и, по существу, продолжение его — «Суд» — рассказы, решенные в двойной экспозиции. Центральный персонаж — отец — ни разу не предстает в авторском описании. В первом рассказе Вежинов смотрит на героя глазами его сына, затем передает наблюдение подруге сына — девушке, у которой завязывается с отцом молодого человека какое-то подобие романа. Вежинов решает представить человека своего поколения, ровесника с точки зрения молодых людей.

Сумма наблюдений, а не отрывочные и отдельные слагаемые, сгоряча и в запальчивости выдаваемые за сумму, — почва рассказов «Мальчик со скрипкой» и «Мой отец». Вежинов смотрит на своих героев подолгу и пристально, думает о них и вместе с ними, не торопится осудить, упрекнуть, реабилитировать. Он исследует — и о результатах исследования искренне и мужественно говорит в своих рассказах.

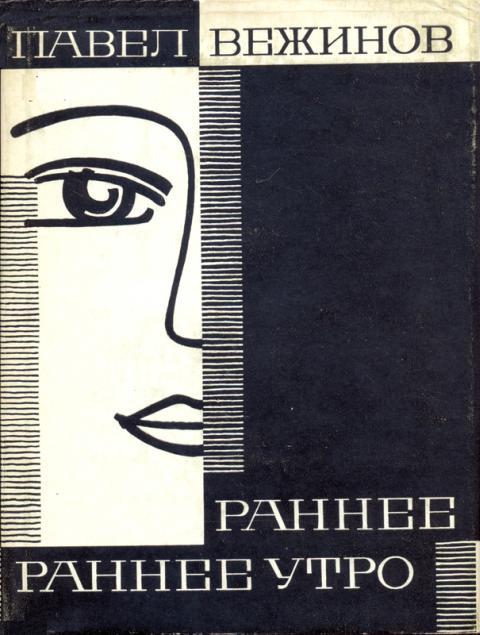

То, о чем говорит он, несомненно заинтересует и советского читателя. Проблемы, лежащие в основе этого разговора, волнуют и его. И новая книга Павла Вежинова предлагает ему благодарный материал для размышлений.

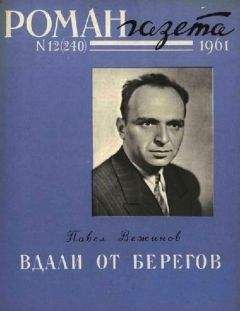

Павел Нилин

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРИВИДЕНИЯ

Да, это вполне правдивая и весьма печальная история о привидении. Я уже предвижу, с какой насмешкой будут глядеть на меня скептики и как изумленно вскинет брови средний читатель, прошедший через кружки по расширению научного мировоззрения. Их недоумение возрастет еще больше, если я скажу, что речь пойдет не о каком-нибудь приблудном привидении, а о настоящем болгарском — наверное, первом в нашей литературе.

Самое странное то, что у этого привидения — человеческое имя и человеческая профессия. Его зовут, или, вернее, его звали Никифором Седларовым, и оно служило главным референтом в хорошо вам знакомом и уважаемом даже за границей Институте конъюнктурных исследований. Я могу описать и его внешность — это был мужчина лет сорока, довольно вялый, с редкими пепельными волосами и с пастельно-серыми, слегка грустными глазами. Роста он был высокого, но фигуру его отличала какая-то неприятная гибкость — словно у шланга для прочистки засорившихся труб. Голос у него был мягкий, тихий и приятный. Он не был женат и жил один в небольшой комнатке на пятом этаже красивого дома на бульваре Патриарха Евтимия.

А теперь скажите мне по правде, кто из писателей может похвастаться, что лучше меня знает свое привидение? Все остальные довольствуются смутным описанием неких изумрудно-зеленых глаз и протянутых в сумраке рук. У меня все точно и подробно, хотя и не вполне объяснимо.

Впрочем, вот вам сама история.

* * *

Сама история? Но вы ничего в ней не поймете, если я не расскажу вам сначала о ныне покойном директоре Института конъюнктурных исследований — достойном и всеми уважаемом труженике Стоиле Грамматикове. Он был директором с самого основания института до последнего своего вздоха и оставил после себя столько воспоминаний, что их хватило бы на добрый трехтомник. Что бы ни говорили злые языки, о чем бы ни шушукались по закоулкам служащие, для меня он всегда останется примером настоящего полноценного директора. От одного его вида веяло достоинством. Солидный, плечистый, усатый, с крепкими зубами, с громовым голосом, огненным взглядом, крепкий, как скала. Я бы не сказал, что он разбирался в работе института, но я принадлежу к тем отсталым людям, которые до сих пор полагают, что для директора самое главное не столько знать дело, сколько уметь руководить.

Эх, если бы вы только могли себе представить, с каким классическим величием правил он своим институтом, какие у него были манеры! Принимал он к себе на работу с такой торжественностью, которой позавидовали бы посвящаемые в рыцари вассалы средневековых владык. Если же обличал и разносил кого-либо, то виновник чувствовал себя Адамом, изгоняемым из рая. Этот учрежденческий Зевс — великолепный полнокровный здоровяк, словно сошедший с полотна Рубенса, — производил впечатление такой мощи и недоступности, что в его присутствии простые служащие чувствовали себя мышатами, а подчиненные ему начальники — самое большее — крысами.

Только Никифор Седларов был исключением из общего правила. Он чувствовал себя тенью, или, если выразиться точнее, дыханием своего начальника.

Пришла пора сказать, что Никифор Седларов, несмотря на свое скромное служебное положение, был доверенным лицом и первым помощником директора института. В этом нет ничего странного. Седларов появился в институте почти в тот же час, что и директор. Первый приказ, который подписал Стоил Грамматиков, был именно приказ о назначении Никифора Седларова. Главный референт постоянно увивался около своего шефа и был в курсе всех его мыслей и чувств и даже самых сокровенных его намерений. Директор верил главному референту как самому себе, советовался и разговаривал с ним, как будто с собственным отражением в зеркале. Разговоры их не отличались сложностью, да в этом и не было нужды. Они прекрасно понимали друг друга. Пожалуй, я неточно выразился. Седларов прекрасно понимал своего шефа.

Вот, например, как выглядел их разговор.

Директор сидит в своем кожаном кресле, рассеянно барабаня пальцами по письменному столу. Меж его густых, темных бровей пролегли резкие складки. Именно за этими складками следит, весь обратившись во внимание, Никифор Седларов. По их числу, глубине, по тому, сближаются они или расходятся, главный референт читает как по-писаному мысли и настроения шефа. Наконец Стоил Грамматиков первый нарушает молчание. Директор говорит:

— Слушай, Седларов, тебе не кажется, что этот Клисурский в последнее время стал каким-то… таким… не в меру строптивым?

— Совершенно верно, товарищ директор, — отвечает, как эхо, главный референт. — И у меня