ночь и еще день! До тех пор у меня были только туфли из джута, которые складываются в гармошку, и вода в них просачивается, как в губку…»

И она со скандально-ошеломляющей непосредственностью вытягивает левую ногу, крутит ею в воздухе туда-сюда и с удовольствием ее разглядывает. А я вспоминаю, как, будучи маленькой девочкой, смотрела на нее и училась, ведь другой учительницы для подобных вещей у меня не было, и сейчас еще помню, помню ее улыбку, улыбку женщины, которая любуется своими красивыми ногами.

«И в это самое время, я хочу, чтобы ты поняла, Югославия посылала, например, полные вагоны мороженых яиц в Чехословакию, и вдруг в один прекрасный день связи прервались, и один вагон остался в Белграде, на железнодорожной станции, и нам было сказано, что граждане могут прийти с мисками и взять себе яйца, потому что они льются из вагона. Мы пошли втроем и взяли целое яйцо, и всю дорогу хохотали из-за яичницы, которую на всех соорудим. И в этой вот ситуации Милош идет, покупает кольцо и дает его Нине?»

Мы с Рафи то и дело поглядываем на лифт.

«Назавтра генерал вызвал его снова. Сперва Милош сходил купить дров и угля на зиму. Мысленно он уже подготовил меня к зиме, которую мне придется коротать в одиночку, а тут он сказал мне вот что: «У меня из-за гипса жуткий зуд в плече. Может, просунешь мне чего-нибудь типа пакета с бинтами?» И я, дуреха, проложила ему между гипсом и телом пакет с бинтами».

Она качает головой, будто до сих пор не верит. «Ночью он попросил у меня прощения, потому что должен что-то срочно написать, и сел на кухне и накатал, может быть, двадцать страниц. Написал для Нины. Рассказал ей о жизни, которая у него была, начиная с детства в деревне, в гимназии, куда уехал в город, а потом про армию и мировую войну, и как мы оба во время войны спасали партизан от «квислингов» [39], и написал и обо мне, написал очень красиво… как мы познакомились на празднике и как он ждал меня на железнодорожной станции. Он написал это для Нины, чтобы она знала, и все это у меня отобрали в УДБА через несколько дней, когда производили обыск в доме, и во время допросов мне зачитали его письмо к Нине, все, с начала до конца, хотели меня сломать, а у меня ни один мускул на лице не дрогнул…»

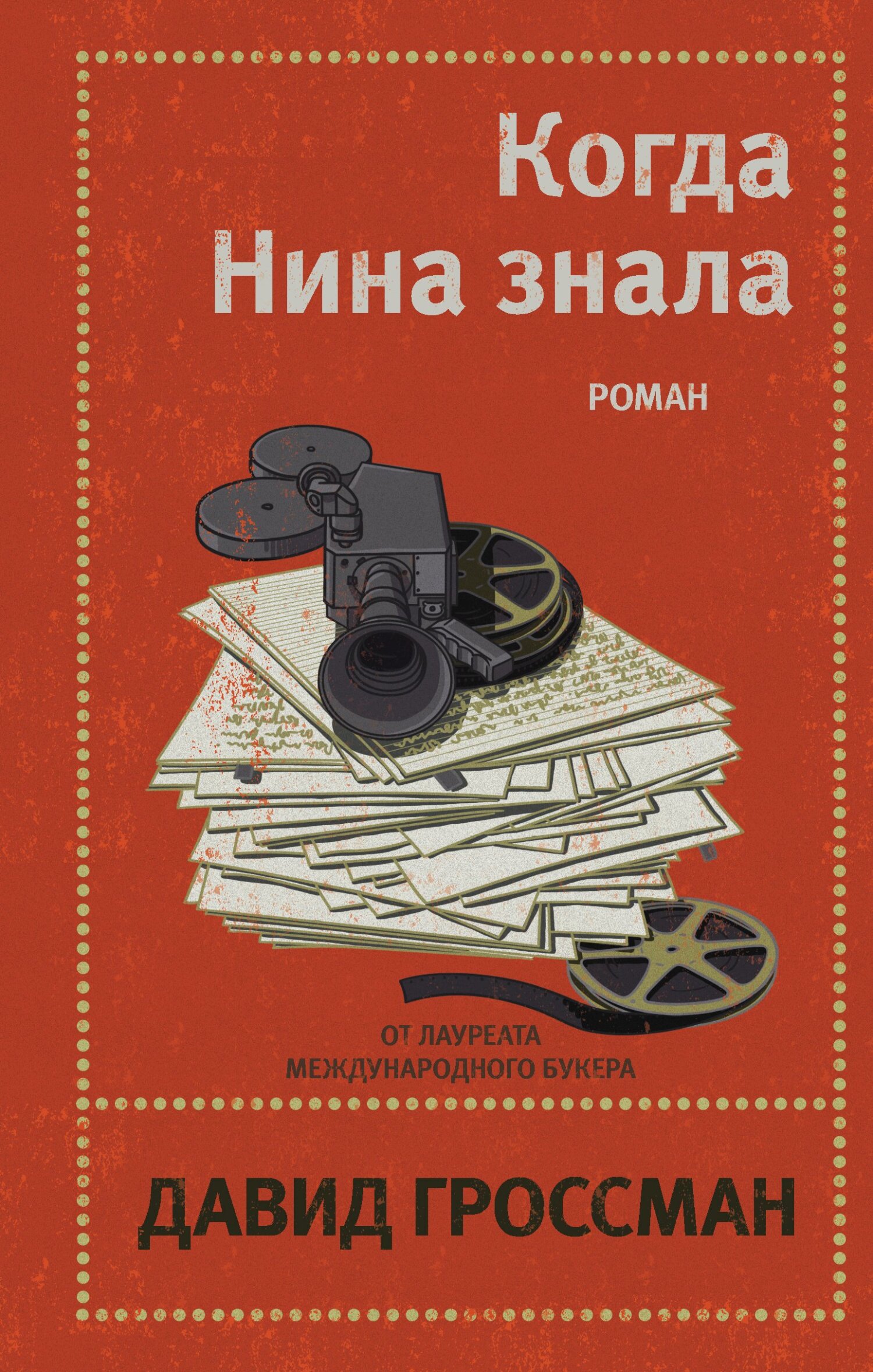

Рафаэль просит нас остановиться. Что-то в освещении ему мешает. Слишком много теней на наших лицах. Он снова перемещает кресла, ставит их напротив друг друга и сдвигает поближе.

«И еще об одной вещи он попросил в тот вечер, чтобы Нина заснула в нашей кровати, возле него, и только потом он перенес ее к ней в кроватку, а я, идиотка, все это видела и не поняла, что так вот он прощается со своей жизнью… как я могла этого не понять?»

Ее птичья грудь быстро вздымается и падает. Вещи, которые она рассказывает, я в такой интерпретации не слышала ни разу. Ни с этими подробностями, ни с этой интонацией.

Вот оно снова, сильный момент в доко: когда интервьюируемый во время съемки меняет договоренность с режиссером и с самим собой и, не планируя этого заранее, показывает себя таким, каков он есть.

«Утром он сказал мне пока, поцеловал меня и Нину, отправился к генералу и домой не вернулся, а на часах уже два. Я звоню в министерство внутренних дел, и мне говорят: «Уже никого нет, все разошлись по домам».

А у нас, если Милош опаздывал на одну минуту, он звонил. Я уже чувствую – что-то стряслось. Я лечу на автобусе к его приятелю, тоже полковнику, и тот на меня смотрит и говорит: «Его вызвали в Службу военной безопасности, но не переживай, мы его вызволим». Я да, переживаю. Конечно же переживаю. И бегу к заместителю министра. Пойми, из-за того, что Милош был командиром конного подразделения при Тито, мы были знакомы со всеми сливками армии, а этого заместителя я знала еще со времен какого-то отпуска, который мы когда-то проводили вместе, и он еще очень поглядывал на меня из-за спины своей супруги. Не важно. И мне говорят: «Заместитель сейчас как раз на охоте. Приходите завтра». Назавтра я прихожу – «Он у врача за городом». И я уже поняла. Большое спасибо.

В среду семнадцатого октября я разбудила Нину рано утром и сказала ей: «Я иду искать папу. А ты вставай, съешь завтрак, который я тебе приготовила, я тебя причешу, а после этого прямиком иди к Йованке, там пообедаешь и останешься с ее девочками до вечера. И тогда уже я за тобой приду». Нина была сонная и не поняла, почему нужно вставать так рано, но все съела, ничего не оставила на тарелке».

«Простите, бабушка, папа, остановитесь на минутку. Я вдруг подумала… мы что, начисто отказались от Нининой идеи?»

«Какой еще идеи?» – возмущается Вера, которую я прервала.

«Говорить с Ниной-что-в-будущем? С той Ниной, какой она когда-нибудь станет?»

Мы все трое молчим. Если мы не обращаемся к Нине-что-в-будущем, так мы, как видно, снимаем нечто, что в ее фильм не войдет. Чего она не узнает.

Рафи говорит: «Мне кажется, нужно предоставить принять решение Вере».

Вера размышляет. Морщит лицо. И потом категорический жест рукой: «Сперва продолжим. А в конце решим».

«Как это в конце? Сейчас, именно сейчас нужно решить, делаем мы это или нет».

«На чем я остановилась? – Вера перешагивает через мой вопрос. – Вижу ее как сейчас, сидит за столом в голубой пижамке, пьет молоко… Правда, такая была хорошая девочка».

Вера решила.

«Доела, оделась, я заплела ей косички и написала записку Йованке. И когда она вышла из дома, я посмотрела из-за занавески, никогда я этого не делала, и только в тот день что-то внутри мне подсказало на нее взглянуть, посмотреть, как она идет и как скачет на тротуаре по «классикам», нарисованным какими-то детишками, и какое у нее тельце маленькое и симпатичное, и она идет, словно танцует».

Молчание. Дикая тяжесть. Она вздыхает, склоняет голову. Это скорбь, нечто, что сейчас режет меня внизу живота. Впервые, но по девочке Нине. По будущему, которого у нее не будет. По человеку, которым она не станет. По мне. Я протягиваю Вере бумажную салфетку, она отталкивает мою руку.

«Я не стыжусь своих слез!»

«Фильм бежит», – бормочет Рафи.