камня». С годами мои книги становятся все проще и непритязательнее. Каждая звучит во мне затухающей нотой (вместе они составляют созвучие), и я прислушиваюсь к этой тихой прекрасной ноте, пока работаю над текстом.

Людям нравятся мои книги, хотя в них нет правды. В них – ложь, которую я должна рассказать: ничего не произошло, гляди-ка! и правда ничего, смотреть не на что, дамы и господа, проходим, не задерживаемся.

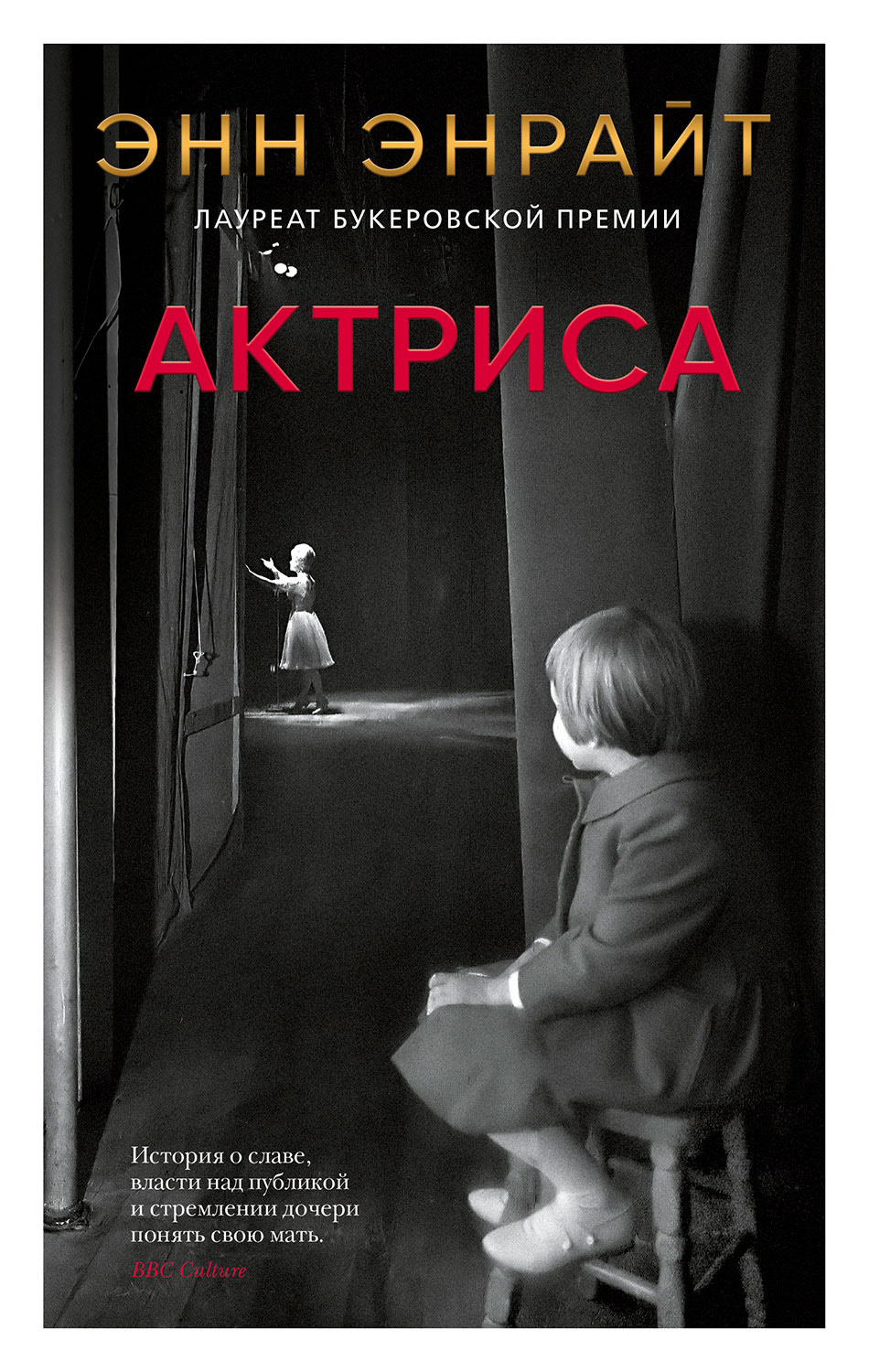

Каждая из этих милых и рассудительных поделок посвящена моей музе и источнику моих трудностей, Кэтрин О’Делл.

Привет, мам.

Вообще-то я пишу тебе на ноутбуке, сидя на кровати моей дочери. Я даже забралась под одеяло, потому что в комнате холодно. У нас нет денег, чтобы как следует отапливать весь дом, хотя он, как ты знаешь, совсем не большой. Как ты думаешь, имеет смысл написать об этом книгу? Проблема-то реальная. Вопрос только в том, кого винить в холоде.

Сейчас во всем, что пошло не так, мы привыкли винить родителей. Если повезет найти близкого человека, обвиним его. Мой муж во всем винит меня, а я его, и эта система делает нас обоих счастливыми уже долгие годы.

Два года назад он обратился к врачу с болью в шее, и выяснилось, что у него проблема с щитовидной железой. Тут уж я не знала, кого винить. Я много раз слышала слово «бабочка». Чаще, чем слово «рак», которое произносил только главный врач, зато не стесняясь. (Какое-то время я винила этого врача и тоже не стеснялась.) Но они сделали ему операцию. Вырезали его «бабочку», его «галстук», его спятившую железу, распластанную под гортанью, и все – больше никакого рака. И мой муж не умрет. Во всяком случае пока. Потому что вообще-то это правило не знает исключений.

Теперь я больше ни в чем его не виню. Ну, или совсем чуть-чуть.

Все это так или иначе произойдет и с тобой. Проснешься однажды утром и произведешь переоценку своей жизни. Поймешь, что ты слишком много думаешь и слишком мало живешь. Что большинство людей – и женщины, и мужчины – в целом неплохи. Тебе будет легче дарить любовь, и ты перестанешь искать виноватых. Во всяком случае, я на это надеюсь.

С наилучшими пожеланиями,

Нора Фицморис

Письмо я не отправила, разумеется. Я сижу и думаю о своей изнасилованной матери. Думаю о своем отце, который не заслуживает этого имени. И не знаю, как подавить ее в себе, эту ярость, ярость, ярость.

* * *

После выхода из лечебницы Кэтрин всегда меня узнавала, хотя иногда не называла по имени. Мы вели с виду нормальные разговоры, но теперь вместо нее как будто говорил другой человек. О том, чтобы вернуться к работе, она даже не заикалась.

Мы переехали в большую старую квартиру на Пеппер-Канистер-Черч, а она осталась на Дартмут-сквер. Знала бы я тогда, что дом заложен и перезаложен до последней дверной ручки! Но съезжать она и не думала. И мы решили, что ей лучше оставаться в привычной обстановке: пусть пьет доставленное к двери молоко и гуляет по маленькому парку. С ней жила Китти, вернувшаяся от племянницы и, видимо, даже получавшая жалованье. Они все больше напоминали парочку старых лесбиянок, в чем их когда-то подозревал Хьюи Снелл. Насколько я могла судить, питалась она исключительно яичницей и алкоголем.

Она финансировала мои занятия писательством, подбрасывая мне небольшие суммы, а я не допытывалась, откуда у нее деньги, во всяком случае, не проявляла настойчивости.

Однажды она попросила меня отвезти ее на телевидение. В то время у меня была маленькая полудохлая «мазда». Я опустила стекло, стыдясь вечно заедавшей рукоятки, и назвала охраннику на пропускном пункте имя матери. Он повторил его с акцентом, возможно польским, просмотрел свой список и попросил назвать имя еще раз, по буквам.

«О. Апостроф. Д заглавная. Е. Л. Л».

Она сидела на пассажирском сиденье и перечисляла буквы голосом усталого ребенка, то повышая, то понижая тон. За шлагбаумом виднелось здание телецентра, где она выступала в тот вечер, когда впервые заработал национальный канал. Она пришла на «Позднее-позднее шоу» после оглушительного успеха в театре Гейт, как поговаривали, сильно навеселе, хотя сама она ссылалась на усталость и отказывалась извиниться за то, что пролила на брюки ведущего Гэя Бирна стакан воды.

«О. Апостроф. Д заглавная. Е. Л. Л».

Она повторила фамилию громче и отвернулась к своему окну. Охранник продолжал исследовать список, добрался до конца страницы и вернулся к началу. Хвастать тут нечем, но меня вдруг разозлило то, что он не ирландец. Она не входила в состав его культурной ДНК. Он не запахивался в воображаемую шаль со словами: «Конечно, это всего лишь масло», когда сталкивался с нелепостью. Он никогда не мечтал о ней, отправляясь к себе на кухню за чашкой чая.

Я их произнесла, эти роковые слова. Я бросила их из окна машины, и они шлепнулись у его ног.

– Разве вы ее не узнаете?

Он пригнулся, чтобы ее рассмотреть: крошечный комок человеческой плоти, едва различимый под слоями одежды.

– Не то чтобы очень, – ответил он.

Она презрительно закатила безумные глаза. По правде говоря, я и сама едва ее узнавала.

Ее утро начиналось с блюдца, наполненного таблетками. Она принимала литий в качестве антидепрессанта, небольшую дозу либриума, бета-блокатор бруфен против боли в суставах, тагамет для защиты желудка от от фармацевтической бомбы, поступающей туда трижды в день, слабительное, чтобы все это выходило с другого конца, и кристексу для профилактики подагры. Но все могло бы быть гораздо хуже. Она жила в постоянном страхе больничной дубинки, что бы это ни означало, и в рот не брала капсулы желтого и красного цвета. И, разумеется, на ночь глотала снотворное.

Я к этому привыкла.

Я сразу к этому привыкла. Приспособилась, как только ее выписали из больницы. Не знаю, что именно я любила, когда заботилась о ее хрупких костях, но, думаю, я любила свою мать. Потому что для меня она всегда оставалась одной и той же, как бы ни менялись ее внешность и психика, хотя многих это удивляет.

Мне нетрудно было узнать свою мать в этой крошечной фигурке – вот что я хочу сказать. Независимо от того, что было написано в бумаге, которую изучал охранник. Независимо от того, что иногда она сама себя не узнавала.