за него. На этот раз умоляет до слез. Она получает ленивую затрещину по затылку и еще одну в висок. Возражать смысла нет. Растение вырвано с легкостью, будто у него и корней не было. Листочки пристают к ладоням рук. Они почти что черные. Как может быть, что в растении так мало жизни?

Марья двумя пальцами берет его из ее руки и через плечо бросает в пропасть. Вера видит. Она видит уже по меньшей мере неделю. Вернулись свет, краски. Виды. Она не осмеливается поверить и не осмеливается порадоваться. Вид маленького пучка из листьев, летящего над морем и над пропастью, приводит ее в трепет. Очередь за ней.

«Завтра утром ты возвращаешься к работе с валунами».

«Да, начальница».

«Скажи спасибо Богу и товаришу Тито за то, что ты сейчас не внизу, в море».

«Спасибо, начальница».

Вера пошла следом за Марьей в канцелярию лагеря. Несколько часов она простояла возле кабинета Марьи. Никто к ней не подходил и с ней не заговаривал. Потом появилась надзирательница и приказала ей испариться. Ее не наказали, не исхлестали кнутом. На следующее утро она снова присоединилась к женщинам, которые катят валуны на вершину горы и обратно. Их болтовня, шум, рыдания и крики, а то вдруг и хохот были для нее почти так же тяжелы, как таскание валунов. Однажды утром на остров прибыла баржа, и на ней – десятки женщин, которых прислали для перевоспитания. И тогда главная надзирательница стала перечислять по громкоговорителю имена женщин, которые завершили свой период заключения и теперь отплывают на свободу. И вдруг произнесла ее имя. Вера не поверила своим ушам и осталась стоять. Ее имя снова выкрикнули. Кто-то постучал ей по спине и прокричал, чтобы бежала в канцелярию. Никто ей не объяснил, почему вдруг решили ее освободить. Она не призналась ни в каком преступлении и ни в чем не раскаялась. Она не сообщила им ни одного имени. Она никого не предала, и все равно было решено ее освободить.

Она получила назад свою одежду и свои вещи – часть из них – те, что были у нее конфискованы два года и десять месяцев назад, по прибытии на остров. Получила она также тридцать четыре письма, которые были посланы Ниной и ей не переданы. Там были также два письма от сестры Миры. Из них она узнала, что один из офицеров УДБА, который знал Милоша и хорошо к нему относился, позаботился о том, чтобы в день Вериного ареста Нину отправили к Мире. Кстати, в день ее освобождения надзирательницы Марьи в лагере уже не было. Через несколько недель после их встречи на вершине горы Марью перевели в другой лагерь и на другую должность. Ходили слухи, что даже в УДБА были поражены ее кровожадностью. «В конце концов, – сказал Вере кибуцник из югославского движения через тридцать лет после того, как все случилось, – целью лагерей на Голи-Отоке было перевоспитание, а не уничтожение». Но и через тридцать лет Вера считала, что там нечто было уничтожено.

Ночь. Почти два часа после полуночи. Буря с громом и молниями, как в день Страшного суда. Мы говорили, боже, сколько мы говорили, сколько спрашивали и отвечали, сколько сказали, в жизни столько всего не выразили, в любых комбинациях и словосочетаниях. Пока сон не скосил нас всех, или так мне казалось, потому что вдруг слышу, как Вера шепчет, видимо, чтобы не разбудить Рафаэля и меня:

«Ты мне еще не рассказала, как тебе было у тети Миры».

«Может, тебе не захочется слушать?»

Я чувствую, как ступни Вериных ног начинают тянуть на себя одеяло. Рафи переворачивается и как-то так вылезает из-под одеяла, включает «Сони».

«Зачем ты снимаешь?» – сердится Вера.

«А пущай будет».

«Не мешай ему снимать, мама».

«Если тебе не мешает…»

Рафи бурчит, что в такую темень он все равно может записать только голос. Я злюсь на себя, что не настояла и не привезла с собой вспышку. Все не как у людей.

«Минутку, – вскакиваю я и присоединяюсь к Рафи, – коли так, я записываю».

«В темноте?» – удивляется Нина.

«Что выйдет, то выйдет».

«Хотите пишите, хотите снимайте, – брюзжит Вера. – Нет у меня сил тут с вами спорить».

«Оставь их, мико, это сейчас не важно».

Вера приехала в Белград ранним утром и сразу отправилась к сестре. Постучала в дверь. На часах было полвосьмого. Сестра Мира ей открыла, закричала и кинулась ей на грудь. Вера рассказала, что через плечо сестры она увидела сидящую на табуретке Нину, которая, уставившись в никуда, пила молоко из стакана. По рассказам Веры, Нине тогда было девять с половиной. Она бросила на Веру холодный, совершенно взрослый взгляд и сказала в воздух: «Вера приехала. Как ты выглядишь!» Вера хотела объяснить, что работа с валунами очень раздула ей мышцы и до ужаса ее изуродовала, но что-то в Нинином взгляде остановило ее и заставило замолчать.

Нина запомнила их встречу совершенно иначе. Она помнила, что, увидев свою мать в дверях, она вскочила с табуретки и закричала: «Мама, мико!», и Вера бросилась к ней, и обе они стояли обнявшись и плакали от счастья. Вера уперлась, что Нина не поднялась ей навстречу и уж точно ее не обняла. Да и она, Вера, почему-то не осмелилась подойти и обнять Нину. Нина закончила пить молоко и пошла в школу. После обеда вернулась, сделала уроки и вышла во двор поиграть. И тут тоже рассказ Нины был совершенно другим: она в тот день в школу не пошла, она весь день провела с Верой. Они вместе сходили в кино – она не помнит, что был за фильм, – а потом в кафе, и там они «часами говорили» и время от времени пели песенки из Нининого детства. Весь этот первый день они почти не упоминали имя Милоша. Так с удивлением сказала Нина, и Вера это подтвердила. Еще по поводу одной вещи они пришли к общему согласию: Верина сестра Мира не поверила ни единому слову из Вериных рассказов про Голи-Оток. Она сказала Вере, что, если та не заткнется, им с мужем придется удалить ее из их дома.

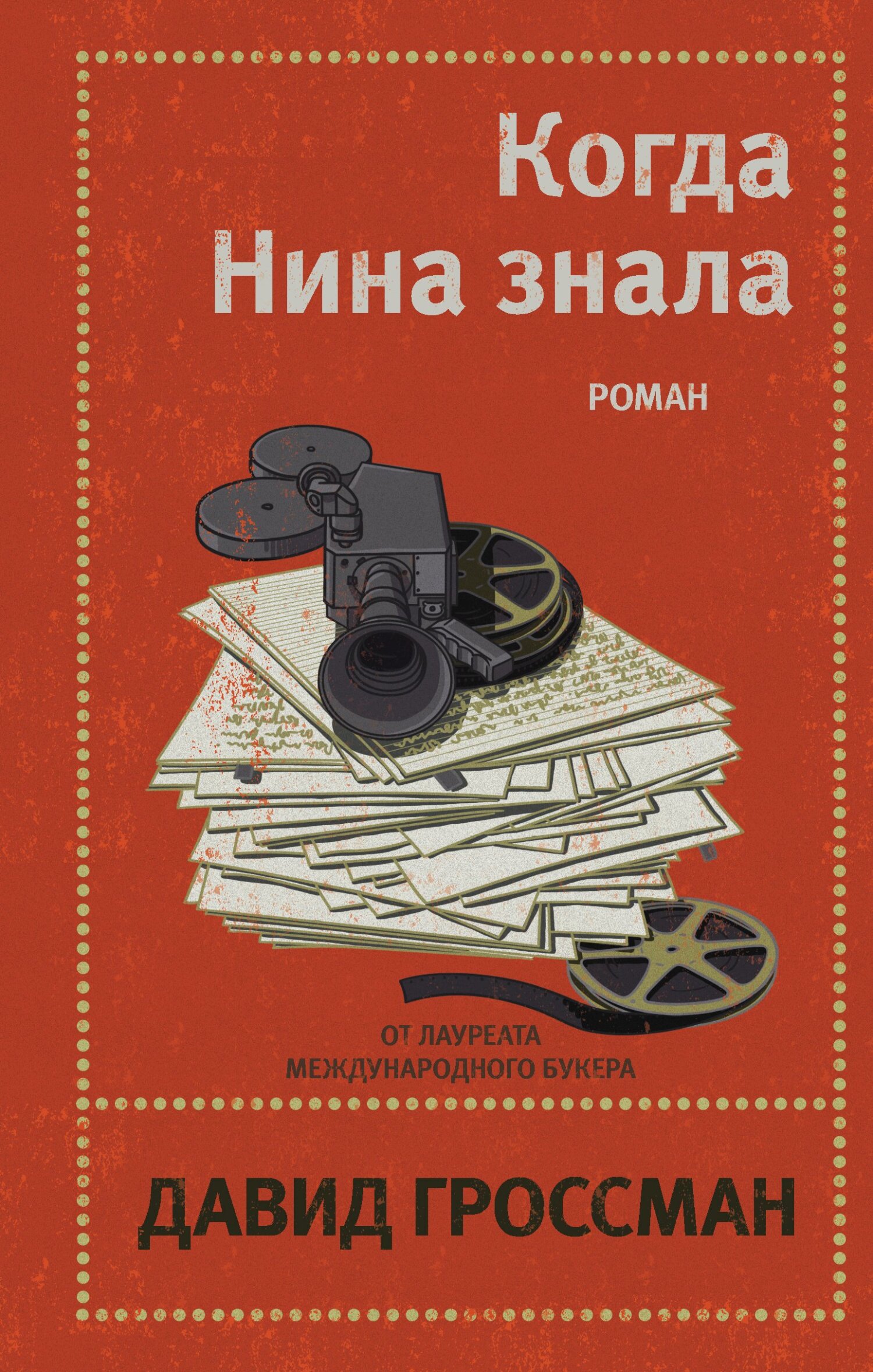

Рафи снимал, я записывала.

Рассказ снова раскололся, когда заговорили про ночь: Нина сказала, что они спали в одной кровати, валетом, и она не могла перестать говорить, и смеяться, и плакать, пока Верин зять Драган не пришел в трусах и не стал кричать на них, чтобы замолчали. И тут на них напал