А сердце давит. Нет Викыча. Нет Михаила. Вот и последние русские литераторы, разрозненные, одинокие, — по каким только улицам они не шляются, чем только не подрабатывают! С пустотой в карманах. С литературой в крови. Нелепые старики. Солдаты. А вот ведь пришли! И папки свои незабвенные принесли!.. Старушки со стихами перестали ходить по редакциям уже много раньше. (Умницы. Как только попадали передние зубы.) Еще одного, шастает взад-вперед, я вдруг отличаю — узнаю по его щекам с характерным нарезом старых морщин, когда-то он был Толя Подкидыш, прозвище, огрызок фамилии, блондинчик, он, он! — с подавленными страстями, но с так и не уснувшим честолюбием.

Он тоже узнал. Сипит. Сипит мне в лицо, не здороваясь, а просто сунув навстречу костлявую руку — так мы общаемся меж собой десять (или сколько там) лет спустя:

— Говорят, ты нашел издателя?

Негромко смеюсь. Да, я нашел — но не издателя. А что?.. Не могу сказать что, но что-то в своей жизни нашел.

— Деньжат в таком случае не одолжишь ли? (Юмор?)

— Не одолжу,— говорю. И швыряю окурок в тихо дымящееся (от окурков) ведро на полу.

У стариков-литераторов, кто с прискоком и с одышкой, так или иначе, а все же впрыгнул в новые времена (в трамвай) — у них не столь шизоидный вид. Меня, вот ведь счастье, принимают как раз за такого. Мой спокойный равнинный шаг кажется им предвестником того, что у меня на мази и что вот-вот где-то бабахнет мой роман, залежавшийся с брежневской эры.

— Подойди к Антон Степанычу. Скажи ему что-то.

— Что сказать? — спрашиваю я.

— Как что? Поговори. Ну хоть подбодри!..

Показывают мне совсем уж одряхлевшего старого пса, жующего бутерброды, обнюхал, прицелился — и шасть в пасть! — нет, не пойду. Только сердце тяготить. Зачем его подбадривать? Пусть жует. (Я даже и припомнить дедка не в силах. А еще окажется, что он младше меня!)

С улицы скрипнули тормоза. Машина. К издательству, у дверей которого агонизировали остатки пишущего поколения, подъехал ныне известный Зыков. Я еще от Михаила знал (вместе продумывали мой поход сюда), что Зыков и есть один из редакционного совета, куда не звонить и в дверь не стучать, а также один из основателей издательства, вложил, кажется, большие деньги; точно не помню; слухи.

Ах, как несколько человек, узнавших его, метнулись справа и слева. Обступили. «Не обещаю. Не обещаю. Будем строги в отборе рукописей», — отвечал он им на ходу.

— Будем строги... Не обещаю... — Но вопреки словам, лицо писателя Зыкова было вполне доброе, покладистое. Лицо их старинного друга. Зыков честен. Зыков расстарается, это ясно, и вся эта орава полусумасшедших стариков обретет тексты, впервые в жизни набранные типографским способом. Сто авторов. Так сулили в рекламе. Книга, разумеется, будет толста, бумажный кирпич. Книга будет набрана мелким-мелким шрифтом. Будет издана и тут же забыта, не продающаяся и рыхлая, с разлетающимися страницами, распадающаяся, сыпкая, как пересохшая глина. Как холмик. Как в оградке горбик земли — братская могила писакам, трудно дожившим до времени Горби. (И все равно счастье. Что там говорить! Как сияли их лица!..)

Зыков увидел меня. В глазах мелькнуло. Он счел, что я разыгрываю гордеца (а я и разыгрывал), сам подошел ко мне дружеским шагом. Пожал руку. Взял рукопись (все старички отдадут свои замшелые папки секретарю, а вот у меня взял лично) — глянул:

— Стал новеллки писать? От руки?

Но разглядел на листке фамилию и, чуткий, не стал дальше расспрашивать. (Прослышал ли, что Вик Викыч погиб? или еще нет? — чуткий, добрый, а лицо непроницаемо.) Просто кивнул. Сказал-спросил, надо бы нам при встрече выпить, как считаешь?

И улыбнулся:

— Нам теперь при встречах нельзя не пить.

Рядом тотчас протиснулся сизоносый Толя Подкидыш. Сизоносый, седой и — теперь заметно — с шрамом на лбу. Бубнит. (Расслышал уже издали выпить... встреча...) Заглядывает в глаза. Попрошайный рефлекс. «А кто же не хочет выпить со знаменитостью!» — то есть с Зыковым, то есть уже сильно, шершаво его лизал.

Но у Толи Подкидыша рукопись Зыков не взял.

Еще более нас различая (и тем розня), Зыков приобнял меня за плечо и повел из склада в сторону издательских дверей. Оттуда, из утробной глубины комнат слышался завораживающий стрекот то ли ксерокса, то ли небольшой типографской машины. Било в нос краской. Уже тут я почувствовал (с ним рядом), что Зыков меня слегка обласкивает (осторожно, конечно, с дистанцией, но обласкивал), а пусть, подумал я, посмотрим, чего человеку надо.

Злые языки говорили, что мы c Зыковым как прозаики стоим друг друга и что вся разница наших судеб в случайности признания и непризнания. В том, что однажды после совместной пьянки я опохмелился, а он нет. Случились вдруг западные корреспонденты (тогда еще, при цензуре, бегали за нами), они-то из нас двоих и выбрали для фото Зыкова, как более изможденного. То есть сфотографировали обоих, но меня, только-только опохмелившегося и благодушного, в газетах отвергли. (Зачем-де им счастливчики брежневской поры?)

Разумеется, выдумки. Нас фотографировали, но нас не различали. Мы слегка ревновали, не без того, но мы дружили. А чувство двойничества, если отслеживать, пролегало в нас куда глубже. Оно не поддается анализу. И его не подкрепить разночтением теперь известных или малоизвестных фактов.

Как и меня (как и всех нас), Зыкова не печатали. Как и меня (как и многих из нас), раз-другой его дернули на Лубянку — он пил, голодал, нажил сильнейший гастрит. Нет, не язва. Однако же именно с этим язвенным видом он вдруг проник за рубеж. Его издали. Книга. Западные газеты на какую-то неделю запестрели фотографиями изможденного, плохо выглядевшего Зыкова, а тут как раз перестройка — совпало! — и тотчас его в параллель стали издавать и там, и здесь. Казалось бы, радуйся, ликуй, однако Зыков не сумел жить победителем (общая беда). Он часто издавался, но что толку. Еще было крепкое перо, но уже не было прозы. Не было текстов. Гранитная крошка нового истеблишмента, говорили про него, но и это бы ладно. Лицо — вот суть, у него уже не было лица! То есть он был добр, мил, славолюбив, вот и все. Втайне, я думаю, он тосковал по былым временам, когда был талантлив, голоден и хронически пьян.

— ... Не кипятись! Я всего-то справился о твоем здоровье. (О гастрите. Спросил — а Зыков вдруг обиделся, надулся.)

Зыков процедил:

— Уж эти легенды. Ох, уж это наше подполье!

Помолчали. Оба уже тертые, старые. Возможно, Зыков и не лукавил. Возможно, водка и голод действительно были его добрым гением.

Он взмахнул рукой (взмахнул совсем близко от моего лица).

— Когда мы с тобой выпьем?..

У него имя, десяток опубликованных повестей, книги, полусотня интервью, совсем, мол, и со всех сторон его закрепостили. Камень на шее. Ярмо. И потому, мол, он так настойчиво хочет выпить со мной...

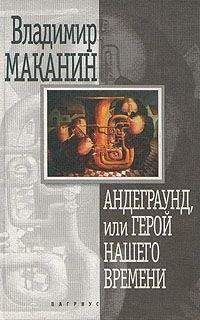

Идея несвободы, которая приходит вместе с именем, была моей давней фирменной идеей, Зыков ее знал и сейчас мне подыгрывал. Но он ее упрощал. Моя мысль (юношеская стрела, это верно) уже и в те времена летела, забирая все-таки выше. На ее острие уже тогда сверкала высокая мысль о юродивых и шутах, независимых от смены властей. Андеграунд как сопровождение — Божий эскорт суетного человечества.

— Чему улыбаешься? — спросил Зыков.

Оказывается, я улыбался. А Зыков как раз хвалил мою прозу, нет, он не льстил, он и прежде ценил. Но, конечно же, много больше, чем мои тексты, для него сейчас значила моя репутация Петровича, матерого агэшника. Значило то, что я остался в агэ и — стало быть — в недрах андеграунда имел влияние. (Так, вероятно, Зыков думал.) Заблуждение многих. Заблуждение всех их, ушедших наверх. Миф.

Впрочем, я ведь могу и не знать, насколько прислушиваются к моим словам, может, их и впрямь где-то на бегу запоминают. Может, их повторяют. (Есть эхо.) Да, да, на «верхних этажах» литературного мира ему, Зыкову, не по себе. Потому-то и хочется ему выпить со мной, побыть со мной...

Зыков предложил приехать к нему домой, что и означало бы выпивку с длительными, изнуряющими друг друга объяснениями, как водилось прежде у российского андеграунда. Ты да я. Ты, я и Литература. Наш разговор, пристрастный самоотчет, пойдет о нас и лишь бегло заденет прочих смертных. Мы и не вспомним тех пишущих стариков, что сидят сейчас в складском помещении на плитках с птичками, обжигая зад холодом.

— ... Поговорим хоть.

Я пообещал, но вяло. Он понял, что я не приду.

— Но ведь я прошу тебя, — он вдруг назвал меня по имени. Как бы окликнул в лесу давних лет.

Еще и стал мне говорить, мол, поможет издать повести. Именитый Зыков поможет издать мне книгу — и здесь, и на Западе. У него влияние в Швеции, во всеядной Германии. В Англии с Зыковым тоже считаются, он даже назвал издательство, но как-то сбивчиво, спешно, жалковато назвал и все торопился, блеял что-то.