Штольц очнулся от грез. Уже стемнело, пошел снег. Он спустился с помоста и начал ходить взад-вперед, притопывая ногами, чтобы согреться. Вряд ли все-таки лесничий решил бросить его здесь. Наверняка придет с минуты на минуту. Или он вздумал над ним подшутить? Штольц встревожился и, чтобы отогнать нарастающую панику, опять вцепился в образ солдат времен войны, которые до последнего стояли на посту. «Рядом с этим мои трудности — сущий пустяк», — успокаивал он себя. А потом зашагал по снегу прочь от этого места.

Он не знал, куда идет. «На ходу я отогреюсь, а если повезет, может, и лесничего встречу. Или как-нибудь сам выберусь из лесу, пусть даже идти придется долго».

Поначалу он шел бодро, энергично, но через некоторое время уже просто брел, спотыкаясь, полузакрыв глаза от снега, который больно бил в лицо. Он даже и не пытался держаться одного направления, следил только за ветками кустов и подлеска. Остерегался исцарапать лицо.

От ходьбы он согрелся, но и устал. И чтобы передохнуть, прислонился к дереву. Поднял голову, подставил лицо холодной ласке летучих снежинок. Он устал как собака, ноги вдруг подкосились, и, соскальзывая в снег, он мельком подумал, что должен вздремнуть, четверть часика.

Задремал и вновь резко проснулся — от судорог, сводивших тело. Но усталость была теперь сильнее боли, сильнее всего. В какое-то мгновение ему почудился чей-то зов. Однако ж он слишком устал, чтобы ответить, слишком устал, чтобы хоть спросить себя, не ослышался ли он. Ему хотелось только одного — чтобы его не будили.

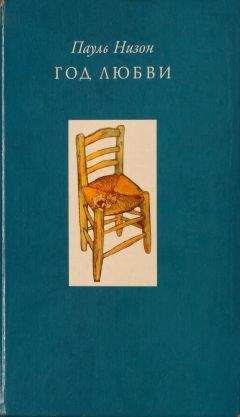

Год любви

© Перевод В. Седельника

Этот сон, я записываю его сейчас, в своей комнате-пенале, ближе к вечеру, записываю, просто чтобы размять пальцы, а в это время голубятник снова заводит свои причитания, свое занудное выяснение отношений с женой, то затихающее, то разгорающееся с новой силой нытье, пока она своим пронзительным, скрипучим голосом не заткнет ему рот, не проявит свою власть, и все это время хрипло скулит их малыш, это даже не скулеж, а скорее назальный писк, но писк не на жизнь, а на смерть, грудной ребенок защищает себя только этим писком, доходящим до удушья, до остановки дыхания; и в это же самое время в нижнем окне не затихает тяжелое безудержное буханье рок-группы, чуть дальше слышны нормальные голоса и смех, а еще дальше — монотонные, какие-то неживые, прерываемые шумом и треском теледебаты

и слушая все это — а время уже близится к вечеру, но так как у нас здесь летнее время и живем мы на час вперед, то сейчас только начало пятого, — слушая все это, я записываю свой сон, сон о том, что я в Риме, в своем постоянно возвращающемся сне о Риме я подхожу к тем воротам, к тому узкому проходу, что «за ближайшим углом ведет в рай или к блаженству», к длинному-длинному каскаду ведущих вниз лестниц, но найти тот проход, тот ведущий к блаженству поворот чрезвычайно трудно

но два часа тому назад я все же оказался там и увидел Ливию, с которой познакомился в тот год, когда был стипендиатом в Риме, за прошедшие семнадцать лет она тоже постарела, сразу видно, и все-таки осталась такой же рыжей и веснушчатой, она вроде бы все это время жила в Неаполе, помнится, папа у нее был профессором, и появилась она в компании нескольких типов такого же возраста, несмотря на возраст, они все еще стипендиаты, только я уже не стипендиат, я случайно наткнулся на них, когда они пили чай или устраивали пикник за стеной, густо поросшей красивыми вечнозелеными вьющимися растениями с жесткими колючими ветками, встретили меня не очень приветливо, но все же терпимо, я подсел к ним на свободную каменную скамейку, казалось, я почти невидим или не до такой степени реален, как остальные, я с ними, но они заняты собой и не обращают на меня внимания

и тут под столом у моих ног откуда ни возьмись появилась кошка, она начинает играть с моим ботинком, наконец ложится на спину и игриво, но довольно сильно царапает меня своими когтями, а потом впивается в ботинок или в ногу, и хотя я все время пытаюсь стряхнуть ее с ноги, но замечаю, что у меня ничего не получается, надо бы взять ее за загривок и отбросить в сторону или энергично отодвинуть ногой, в конце концов я обращаюсь за помощью к компании на каменных скамейках, прошу их избавить меня от кошки, но они никак не реагируют, только теперь я замечаю, что присутствую на вечеринке покойников — или я сам покойник среди живых? — они не реагируют или делают вид, что меня не существует

а потом все мы, эти постаревшие стипендиаты или немецкие художники, живущие в Риме, и я, едем куда-то вниз в телеге с решетчатыми боковыми стенками, наверно, в институт, догадываюсь я, я держусь за дышло и правлю, но замечаю, что уже не справляюсь со своим делом, движение все убыстряется и должно закончиться падением

и потом, позже, эта слегка располневшая и сильно постаревшая Ливия поворачивается наконец в мою сторону, когда-то она была тощая как жердь, воображала себя Сильфидой и держалась соответственно, так вот, она почти со скучающим видом поворачивается ко мне и спрашивает, занимаюсь ли я до сих пор журналистикой, а я чуть ли не с возмущением отвечаю, что давно уже отошел от этих дел и стал профессиональным писателем, да, я об этом слышала, но не могу поверить, говорит она, и пока я энергично настаиваю на своем, она заводит разговор о другом, что бы мог значить этот сон, но я просыпаюсь довольный и сразу окунаюсь в шум и голоса во дворе, в этот рокот человеческой, французской жизни, парижской жизни, что многоголосо вливается в наш двор, в болтовню, разговоры, в этот гул жизни, что не прекращается здесь никогда. И жизнь здесь не иссякает никогда, написал я однажды, имея в виду ДРУГУЮ СТРАНУ, желанную или обетованную землю неисчерпаемой вечной жизни

а сейчас я думаю в своей комнатенке о Доротее, так зовут малышку из дома свиданий мадам Жюли, я выбрал ее из вереницы быстро дефилировавших передо мной девушек в грандиозном салоне мадам Жюли, и выбрал удачно, вообще говоря, не так-то просто вот так быстро сделать выбор, когда они одна за другой подходят к стойке бара и улыбаются тебе, когда они протягивают тебе руку, а мадам Жюли называет каждую по имени, и пока ты пытаешься осмыслить произведенное на тебя впечатление и хочешь запомнить имя, на подходе уже следующая, — но я выбрал без колебаний, хотя речь могла идти еще о двух-трех

наверху я разглядел ее получше, так как не был уверен, что это та самая, которую я выбрал, но выглядела она; прекрасно, просто великолепно и здесь, наверху, в нашем феодальном спальном покое, кокетливое личико француженки обрамляли коротко подстриженные мягкие волосы, крашеная блондинка, чудно мерцали ее карие глаза, милые смеющиеся глаза, с самого начала предлагавшие добрые, дружеские отношения, очертания полного, небольшого рта обольстительны, припухлые, как после укуса пчелы, губы, прочитал я где-то и нашел, что сравнение восхитительно, я сразу заметил, что волосы обесцвечены, в действительности она брюнетка, Господи, до чего же она хороша, когда, стянув через голову облегающее черное платье, под которым ничего нет, стоит передо мной нагая, чудо как хороша, думаю я, мягкая гладкая кожа, округлости лишь подчеркивают стройность фигуры, восхитительно изгибаются живот, попка и бедра, не так чтобы круто, но впечатление обворожительное; такое тело выпить хочется, у вас легкое тело, говорит разбойник в романе Роберта Вальзера хозяйке, у которой снимает комнату, чертовски мило и безыскусно сказано, без намека на эротику, в то время как это тело при всей своей стройности прямо-таки дышит женственностью, такое даже трудно себе представить у совсем молоденькой девушки, твердые, упругие груди возбуждающе изогнуты и слегка приподняты кверху, вот такую и хочется выпить, высосать до дна, как устрицу из раковины, а она без всякого стеснения подмывается, сидя на биде, пока я стою в дверях и болтаю с ней, и когда мы оказываемся в просторной широкой французской кровати, вся она принадлежит мне, наши тела соприкасаются с таким удивительным доверием друг к другу, какое бывает только в любви, ты видишь по волосам на лобке, что я не настоящая блондинка, говорит она и вообще чистосердечно — не знаю, точно ли я подобрал слово — рассказывает о себе

Доротея работала в модном магазине, продавщицей, но занималась и закупками, говорит она, и когда магазин расширился, когда к нему добавился еще и верхний этаж, где она одна за все отвечала, она подумала, что ей пора повысить зарплату, она не получала и двух тысяч, скорее речь шла о тысяче с небольшим, однако шеф не пошел ей навстречу, и тогда она в приступе злости взяла расчет, она и года там не проработала, и вот теперь она у мадам Жюли, у нее есть друг, — ему двадцать восемь, он пишет музыку для шансонье, писал даже для Сарду, не знаю, кто это, говорю я, как, ты же слушаешь радио и смотришь телек, ты должен знать Сарду