Грета, разумеется, не может знать, как я веду себя в обществе других женщин. Она верит — и тем, конечно, не отличается от других жен, — что скромность во всем, что касается физической стороны любви, тоже моя вторая натура. Такое убеждение трудно оспаривать. Я не смог бы подкрепить свои доводы фактами, которые причинят ей боль.

Легкомысленных женщин тянет ко мне, как к греху. На пароходе это может принять самые отталкивающие формы. К счастью, тут почти нет темных углов, а в каютах невозможно уединиться. Но те, кому довольно поспешных контактов, могут наслаждаться бесчисленными возможностями. Добровольное заключение на плывущем пароходе обнажает у людей, в том числе и у женщин, всю глупость и безответственность, в них дремлющую. Вынужденная праздность превращает их в болтунов, заставляет выходить за рамки привычного. Без стыда открывают они на всеобщее обозрение — точно так же, как обнажают тело под солнцем, — свои самые отвратительные свойства. Сперва снимают отдельные одежды, потом сбрасывают и тонкую оболочку культуры.

Есть тут одна женщина, старше меня года на два-три, как я слышал, жена известного адвоката. Она все прогуливается по палубе, словно необходимость оставаться в одиночестве, выносить себя самое — для нее настоящий кошмар. Преследуемая скукой, она дает понять любому глупцу, что сердце ее открыто для пустых ухаживаний, которые прервутся, как только она сойдет на желанный берег. Один глупец, по фамилии Розендорф, решившийся удалиться от всей этой суеты, обнаружил, что стоит на палубе рука об руку с сей дамой. Это бы еще не страшно, если бы ему не пришлось выслушивать патетическую декламацию о том, как прекрасно море в сумерках и насколько оно прекраснее ночью. И все это для того, чтобы наслаждаться не приносящими удовлетворения прикосновениями, из-за которых презираешь себя за нечестность.

Есть тут еще одна женщина — моложе, но менее красивая, она при каждом случае толкается в меня мощной, сулящей утешение грудью, чтобы испробовать на мне свои чары, а заодно поупражняться в немецком, который она изучала в венской школе (ее родители, выходцы из Галиции, прожили там год по пути в Палестину). Она может рассказать мне так много интересного. В Вене она пела в школьном хоре. В Иерусалиме ей привелось слушать Губермана (тут она бросила на меня взгляд, исполненный любви и жалости, — здравый смысл говорил ей, что я не могу равняться с Губерманом). Ее двоюродный брат тоже играл на скрипке, но после того, как кончил тель-авивскую гимназию, бросил заниматься музыкой. Она прочла книжку о Шопене, но вспомнив, что он был пианист, а не скрипач, перестала пересказывать мне ее содержание. Кроме того, она знает несколько грубых анекдотов. А однажды она очень прозрачно намекнула, что спасательные шлюпки накрыты толстым брезентом.

Есть тут еще молоденькая девушка из Германии, отправляющаяся работать в женский кооператив. Она глядит на меня томными глазами, сердечко замирает в ней, когда она сталкивается со мною в узком проходе. Она прелестная девушка, тонкая и чувствительная, как менуэт Моцарта. Не прикасаясь к ней, я стараюсь искупить другие свои грехи. Уважением к ней я очищаю душу от болезненной мерзости.

Иногда я думаю: я веду себя, как юноша, которого родители считали неудачником, поэтому он решил, что сам встанет на ноги и непременно создаст экономическую империю.

Левенталь — странный человек. Иногда он наглухо запечатан, как дом с закрытыми ставнями. Он слушает собеседника с подчеркнутым вниманием, а глаза у него смертельно усталые. Вежливость не позволяет ему отделаться от мерзавца, полагающего, будто скука — достаточная причина навязываться беззащитному слушателю. Он злится на самого себя за то, что не может забыть о вежливости.

(Должно быть, так Гайдн прислушивался к игре фальшивящего любителя из знатного семейства, сердясь на мировой порядок, из-за которого он не может позволить себе сказать: «Сударь, играете вы весьма скверно, вам бы лучше предоставить музыку другим». Скрипач Соломоне нашел более изысканный способ сказать это королю Георгу III: «Скрипачи бывают трех родов: не умеющие играть вообще, играющие очень плохо, играющие хорошо. Ваше величество уже достигли совершенств, присущих музыкантам второго рода».)

Взгляд Левенталя, делающийся с каждой минутой все более гневным, хоть его никто не думал злить, грозит собеседнику. А иногда он добр к ближним и никак не может поставить требуемой точки. Беседа с ним — это обычно тяжкое духовное напряжение. Он говорит намеками, и ты чувствуешь, что он испытывает твой ум. Если сделаешь вид, что понял, и улыбнешься, ты попал в черный список, куда убористым почерком занесены показушники всех видов. Он произносит половину фразы как человек, протягивающий приятелю пол-яблока, и мешкает, покуда ты, ощутив неловкость, не протянешь ему второй половины. Если попадешь в цель, поймешь его мысль — станешь ему другом. Если ошибешься — он тебя раскусил. Анекдоты Левенталь рассказывает, храня непроницаемый вид, с остекленевшими глазами. Люди, лишенные чувства юмора, могут подумать, что он мучается от боли. Мне кажется, все это перегородки, чтоб защититься от докучливых людей.

О важных мировых проблемах он говорит так, как другие сплетничают. «Боги Эллады восстают», — сказал он одной даме, продемонстрировавшей знание латыни (мы проплывали мимо Крита, штормило, нас рвало, и было недостойно смеяться над нашим состоянием, но ему удалось создать впечатление, будто он и не думает шутить). «На своем пути с запада на восток, к истоку чистой духовности, мы не имели права пройти мимо эллинистической концепции красоты, а теперь боги мстят нам». Женщина улыбнулась, но, видя серьезное выражение его лица, тоже приняла серьезный вид, сказав: «В этом что-то есть». Он потом хохотал и иронизировал над нею. Я видел в этом духовную жестокость. Я тоже нашел «нечто» в его словах. Правда, мне трудно говорить на столь отвлеченные темы с подобной фамильярностью, точно добродушно подтрунивая над родственниками, но основная идея мне понравилась. Мы движемся против течения истории.

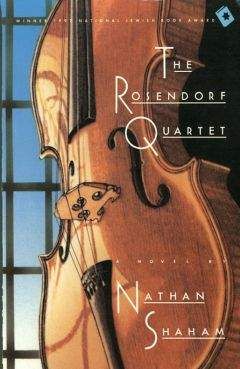

Я много думал об этом: мы едем в страну, нуждающуюся в людях физического труда, у которой нет ни потребности, ни возможности прокормить немецкого писателя и скрипача международного класса (при всей скромности скажу, что если бы Гитлер не пришел к власти, Квартет Розендорфа был бы сегодня одним из известнейших квартетов в мире, вроде Квартета Буша или Квартета Гриллера, и тогда я мог бы эмигрировать в Англию, во Францию, в Швейцарию или в Америку и мне не пришлось бы заполнять при этом бесчисленных анкет). Здесь эмиграцию называют алия — «восхождение»[6]. Для меня и для Левенталя это спуск. Почти падение.

Признаки падения я обнаружил в одном незначительном эпизоде.

Вчера ко мне подошел человек, представившийся учителем гимназии, и сказал, что нежелательно водить дружбу с арабом. В Эрец-Исраэль бушует террор, и люди могут подумать, будто я коммунист, рассмеялся ему в лицо. Врач-араб ясно высказывался против насилия.

— И вы ему верите? — иронически спросил учитель гимназии. — Вы наивны. Им ничего не стоит врать вам. У них это почитается добродетелью. В конце концов мне пришлось прервать отношения с арабским врачом. Когда я рассказал ему про совет учителя и о том, как тот отзывается об арабах, он прибег к сходным аргументам. Интересно, осмелился бы он говорить со мной о «еврейской природе», если бы я, а не он платил за напитки в баре первого класса.

Я еще не прибыл в Страну обетованную, а уже вынужден выбирать знакомых не по своим принципам. Было бы победой антисемитов, если бы и мы тоже стали разделять людей на евреев и неевреев. Всю жизнь я остерегался этого. Я предпочитаю классифицировать людей в зависимости от душевных качеств, сближаться с теми, кто мне близок по духу, и отдаляться от тех, чьи принципы мне противны. И тут и там будут евреи и неевреи. Еврейская общность судьбы — ее я не выбирал, но и не пытался от нее бежать. Я не кривил душой. Не крестился, как мне советовали, когда это было еще возможно, чтобы обеспечить себе беззаботную жизнь, ибо я не способен жить согласно заповедям религии, любой религии. Я не готов отдать предпочтение еврею перед человеком, с которым у меня есть общность в вопросах вкуса и чувства. Только случайно нас было трое евреев и один нееврей в Квартете Розендорфа. Нас сближало единство мнений в вопросах музыки. Мысль, что я должен предпочесть посредственного музыканта лучшему только потому, что первый еврей, мне омерзительна. Я всегда предпочту христианина, обладающего тонким слухом и пониманием, тупоухому еврею.

(У меня были тяжкие споры со Штайнером, виолончелистом, и с Брэнфельдом, альтистом, на тему о том, стоит ли брать скрипача фон ден Бургера, поскольку мы не были уверены в том, что его исполнительский стиль нам подходит. Боюсь, в конце концов мы приняли его из-за доводов, не относящихся к сути дела. Штайнер думал, хотя не осмеливался сказать вслух, что вступление в наш ансамбль человека с разветвленными светскими связями и аристократическим титулом может быть полезно. Посторонний довод. Мы дорого за него заплатили. Фон ден Бургер немало нам напортил. Всякий раз, как ему доставалась мелодия, он играл ее что есть мочи и к тому же грубо. Он играл скерцо Гайдна и Моцарта — легкие пьесы, олицетворенную радость — тяжеловесно и неизящно, ибо относился к ним с преувеличенным священным трепетом, будто вся музыка, написанная немцами, — это его родовое имение, от которого надо собаками отгонять посторонних. Он не раз нас позорил и еще упрямо повторял, что лучше нас понимает немецкий народный дух. Быть может, он был прав. Но чем согрешили Гайдн и Моцарт? Нам надо было найти скрипача, который не видел бы в положении второй скрипки ничего для себя унизительного, да трудно и отыскать среди евреев хорошего музыканта на роль второй скрипки. Но я, кажется, противоречу сам себе… Главное состоит вот в чем: я прежде хочу знать, кто ты, и лишь потом готов выслушать, где ты молишься. И мне неприятно думать, что работа в оркестре беженцев от расовой дискриминации заставит меня разделять представления узколобых националистов, видящих в отношениях уважения и привязанности к арабу измену еврейской солидарности.)