почту и с нею небольшую посылку для меня. Спасибо маме, всегда знала, чем может порадовать «блудного сына». Вскрыл посылку — так и есть: «Годы, как шторм» Петруся Бровки, сборник рассказов Михася Лымьнова «Андрей Летун» и повесть «Сын воды» Янки Мавра.

«Сына воды» взял в руки в первую очередь. Посмотрел на обложку: книга эта, оказывается, была издана еще в двадцать седьмом году, когда я заканчивал общеобразовательные курсы. Почему же тогда, в Минске, не разыскал и не прочитал ее? Одно из двух: или завертелся с выпускными экзаменами, или читатели очень быстро раскупили весь тираж. Что ж, тем более спасибо маме.

Полистал, посмотрел иллюстрации и принялся читать. И чем дальше читал, тем большее удивление нарастало от страницы к странице. Как тогда, когда не мог оторваться от повести «В стране райской птицы». Но тогда, кроме Минска, Орши, где родился и жил потом до школьного возраста, и немного позднее Могилева, я ничего не видел. А с тех пор как стал моряком, довелось повидать и обожженных африканским солнцем алжирских мальчишек, ныряющих в морскую глубь за сверкающими серебром монетами, которые швыряют с борта роскошного лайнера изнывающие от духоты и безделья богатые туристы. И полуголых, и совсем голых мальчуганов, разноголосо клянчащих, гурьбой сопровождающих по улицам Сингапура иностранных моряков. И не мальчишек, а молоденьких японских девушек под жестким присмотром хозяина опускающихся на морское дно за раковинами-жемчужницами.

Да, все это я видел и, стало быть, знаю. А откуда Иван Михайлович Федоров, если он и есть писатель Янка Мавр, может знать жизнь, особенности, даже мысли героя повести «Сын воды», молодого туземца Манга? Манг спасает от смерти тоже молодую богатую англичанку. Встреча с белыми вызывает у юноши стремление собственными глазами увидеть их мир, их далекую страну, приобщиться к их кажущемуся прекрасным существованию. На пути к этой, полностью захватившей Манга, цели ему приходится одну за другой преодолевать многочисленные преграды. Но герой повести настойчив, он сильный и умный и в конце концов оказывается в стране своей мечты.

Что же юноша обретает там, куда так упорно и неутомимо стремился?

«Белая Птичка», англичанка, находит единственную возможность отблагодарить человека, спасшего ей жизнь: помогает ему устроиться лакеем в богатом ресторане. И какое ей отныне дело до «дикаря», обреченного в течение долгих четырех лет выслушивать ругань ресторанных завсегдатаев, покорно сносить их повседневные издевательства, а напоследок оказаться вышвырнутым вон даже с этой унизительной службы.

Значит, лучшей доли, человеческой доли для «туземцев» и «дикарей» нет и быть не может?

Может быть, обязательно будет, но за нее надо бороться!

И хотя читать приходилось урывками, потому что наш экипаж был занят передачей судна команде Тихоокеанского пароходства, страстный авторский призыв к борьбе глубоко запал мне в душу.

Возвращались мы из Владивостока в Архангельск не морем, а поездом. Одуреть можно: одиннадцать суток изнурительного безделья! Облегчение приносила лишь мысль, что впереди у меня — двухмесячный отпуск. Поэтому и постарался ни дня не задерживаться в Архангельске: получил расчет за весь, без малого, кругосветный рейс, и тут же — в Минск. Что там дома?

Очень хотелось как можно скорее встретиться с Иваном Михайловичем. После «Сына воды» тени сомнения не оставалось в том, что он и есть Янка Мавр, писатель, чьи книги не только полюбились мне, но и заставляли думать. Жаль, что Борис Захощ сейчас едва ли в Минске, а то и его повел бы с собою: убедись, кто из нас оказался прав в давнишнем споре.

На следующий день после приезда отправился на Ново-Московскую улицу, к трехэтажному кирпичному дому.

Но едва подошел к подъезду, и — стоп: удобно ли? Свалиться как снег на голову… Пожалуй, повернул бы назад; не люблю выглядеть назойливым. Именно так могло и получиться. Три года назад, на Советской, Иван Михайлович встретил меня в блестяще-павлиньем наряде. Сейчас «оперение» не лучше: все люди одеты, как люди, на мне же французская шляпа из тонкого фетра с радужным перышком райской птицы под муаровой лентой, темно-синий бостоновый, тоже с радужной подкладкой, английский костюм, тупоносые, на толстенной подошве, желто-рыжие американские полуботинки «джимми». Для Архангельска, Владивостока, для любого портового города такое облачение привычно; моряки дальнего плавания любят щегольнуть заграничными обновками. Но для Минска подобный «экстра-класс» ничуть не лучше, чем трехгодичной давности лилово-павлиний наряд...

— Заходи,— вдруг послышался рядом знакомый, со скрипотцой, голос.— Думал, вовсе решил забыть. Оказывается, совесть есть.

По неширокой крутой лестнице поднялись на третий этаж, вошли в длинный темноватый коридор. Пересекли его из конца в конец и через дверь — в комнату с окном, глядящим прямо на крышу. Возле окна письменный стол, заполненная книгами этажерка. Хозяин мотнул массивной головой на один из «венских» стульев.

— Садись.

И, опустившись в полужесткое кресло с деревянными подлокотниками, так же односложно произнес:

— Рассказывай.

Он не счел нужным, а может быть, не захотел поздороваться там, внизу, у подъезда. Не задал, как издавна принято, безразлично-вежливых, ни к чему не обязывающих вопросов, вроде «как живешь?» или «что нового?». Просто — «садись», тут же — «рассказывай», и переплел пальцы сложенных на животе рук с непроницаемым выражением лица, приготовившись слушать.

А у меня от этих двух слов, от его непроницаемости все заранее приготовленное мгновенно вылетело из головы. Рассказывать? Но о чем?!

О том, как, окончив общеобразовательные курсы, в течение еще двух лет не по своей воле мотался с одной временной работы на другую…

Как уехал из Минска искать свою дорогу, свою судьбу, хотя проклятая безработица уже подходила к концу и в нашем городе начинали расти не виданные до этого новостройки...

И как все годы, миновавшие с той поры, ни на день, ни не час не угасала мечта, робким слабеньким огоньком затеплившаяся однажды в «Червяковке». Та мечта, которую не без затаенного удовольствия убил бы Иван Доминикович Манцевода, случись ему, а не Ивану Михайловичу Федорову вести первый урок в злосчастный для нас с Шурой Тарулиным день…

Вот об этом-то дне особенно хотелось рассказать.

А вырвалось всего лишь:

— Спасибо.

Ни один мускул не дрогнул на непроницаемом лице, только переплетенные пальцы рук чуть заметно шевельнулись:

— За что именно?

— Надо ли объяснять?

— Пожалуй, нет.

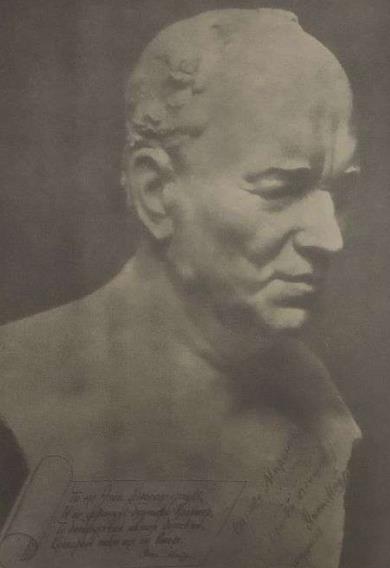

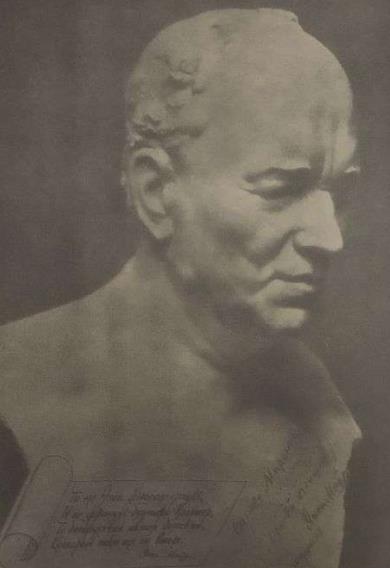

Рыжевато-каштановые брови поползли на вольтеровский лоб, прорезанный глубокими морщинами: наконец-то улыбнулся. И улыбка была настолько понимающей, такою заинтересованно-искренней, что разом рухнула плотина смущения, сковывавшей меня до беспомощной немоты.

Рухнула, и я с внезапным облегчением заговорил.

О зверобойке:

Идет и идет «Малыгин» все дальше и дальше