с подчеркнутым вниманием. Не просто точно схваченная часть головы – от бровей до волос, а нечто неизмеримо большее – лоб, как бы сформированный работой мысли.

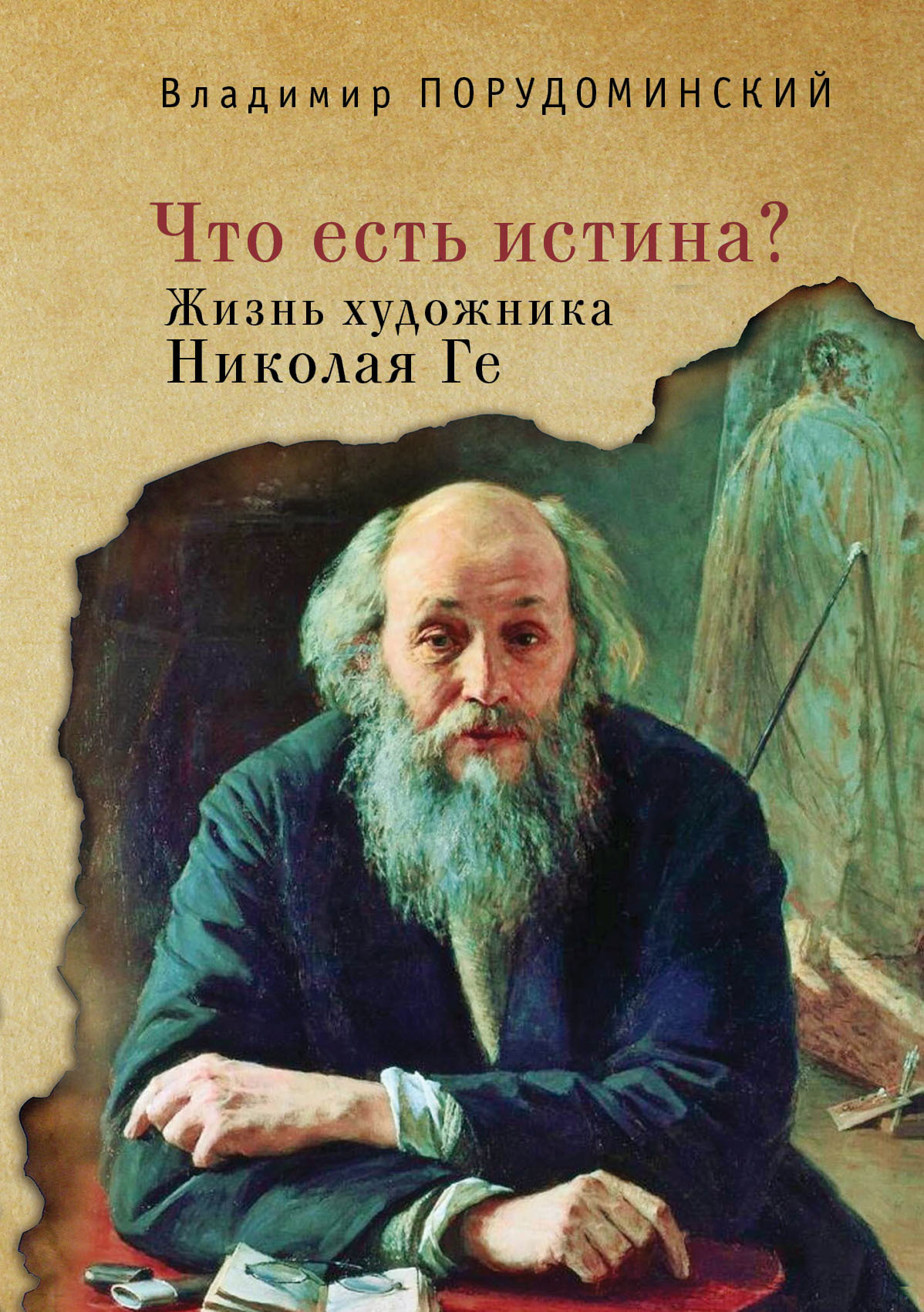

Ге за десять лет близкой дружбы с Львом Николаевичем написал всего один его портрет. Есть, правда несколько набросков карандашом, пером, но очень мало.

Репин оставил десятки изображений Толстого, щедро открыл куски жизни, из которых складывался его мир.

Ге нашел своего Толстого, сразу все свое о нем сказал. Он написал один портрет, на котором Толстой – целый мир.

Ге писал: «Лев Николаевич включает в себя необъятно огромный мир идей и образов…» И в том же письме: «В этом портрете я передал все, что есть самого драгоценного в этом удивительном человеке…»

Он не мог больше писать Толстого. Нелепо издать роман отдельной книгой, а потом печатать отрывки в газетах.

Когда Ге понял, что его чувство к Толстому снова должно разрешиться в творчестве, он стал лепить его бюст. Ге делал скульптурный портрет Толстого осенью 1890 года в Ясной Поляне.

Лев Николаевич недавно закончил «Крейцерову сонату», работал над «Дьяволом», замыслил «Отца Сергия». У него очень тяжелое время: «…ненужная, чуждая мне обстановка лишает меня того, что составляет смысл и красоту жизни». Он борется с жизнью чувственной, тщеславием, похотью, – Софье Андреевне кажется, что Лев Николаевич «очень систематично» выживает ее из своей личной жизни.

Лицо Льва Николаевича в скульптурном изображении Ге получилось аскетически упорным и, как говаривал сам Толстой, «немного осудительным». «Мир с миром» нарушен.

Через полгода Репин и Гинцбург одновременно лепили два скульптурных портрета Толстого. Льву Николаевичу во время сеансов было скучновато, говорил он мало, обычно дети читали ему вслух. Он почему-то не очень ловко себя чувствовал: «Я все забываю, что вы работаете с меня, у меня такое чувство, точно меня стригут». Эта забывчивость не похожа на ту, когда он, шевеля губами, писал на глазах Ге статью.

Однажды, позируя, он попросил у Гинцбурга воску и наскоро вылепил голову скульптора. «Меня поразило, – признался потом Гинцбург, – что он верно и характерно схватил общую форму моей головы». Общее, целое, живую форму Толстой глубоко чувствовал.

Он сообщал Ге: «Бюст сделал большой Гинцбург – не хорош. Репинский не похож. Не для того, чтобы вам сказать приятное, а потому, что так есть, – ваш лучше всех».

Ге еще и Толстого-то, можно сказать, не видел – прочитал статью о переписи, и готово: спешит в Москву, «работать ему».

Толстому больше времени понадобилось, чтобы ответить на эту страсть.

Портрет Толстого написан. Обо многом Лев Николаевич и Николай Николаевич поговорили, укрепив то общее, что соединяло их; они понимали друг друга с полуслова, но им нужно было еще много слов, чтобы объяснить, что они поняли.

Ге ничего другого не может «ни чувствовать, ни понимать». Он «сочиняет» картины и радуется – Толстой их одобрил бы. «Вот уже месяц, как вас не вижу, но ни одного дня не проходит, не думая с вами».

В начале марта Лев Николаевич сам, наконец, отвечает на письмо Ге. Пишет любезно, доброжелательно, однако сдержанно. Рассказывает о своих делах, сообщает, что о портрете, который написал с него Ге, суждений пока не слыхал, обещает прислать экземпляр книги «В чем моя вера?».

Мысль Ге – написать казнь Христа – Толстой очень поддерживает. Конец письма звучит проповеднически: «Мы переживаем… не период воскресения, а период распинания. Ни за что не поверю, что он воскрес в теле, но никогда не потеряю веры, что он воскреснет в своем учении. Смерть есть рождение, и мы дожили до смерти учения, стало быть, вот-вот рождение – при дверях».

Сказано увлеченно, горячо, но Ге не надо уговаривать. Похоже, что Лев Николаевич написал это для себя.

В конце марта Ге снова в Москве.

Толстой записывает в дневнике: «Приехал Ге… Он ушел еще дальше на добром пути. Прекрасный человек». Сказано тепло. Но, по существу, сдержанно, оценивающе. Ге принят умом, чувство к нему доброе, но сердце еще широко не распахнуто для него. Сдержанность дневниковой заметки особенно чувствуется в

сопоставлении с тем, что в это время говорил и писал Ге о Толстом; она чувствуется и в сопоставлении с тем, что заговорит о Ге через месяц-другой сам Лев Николаевич.

В конце мая того же года он начнет письмо к Ге словами: «Мне хочется поскорее видеть вас и вашего сына и если бы вы не поехали – я бы приехал к вам…» В заключение письма снова нетерпеливое – «Ужасно хочется видеться». Не «увидеться» – «видеться»: может быть, одна буква не случайно потеряна?

В 1884 году Толстой и Ге виделись зимой, весной, летом и осенью, 1884 год – очень важный для них: установилась взаимность. С лета 1884 года отношения их больше, чем единомыслие, чем постоянное желание общения, чем дружба. Любовь!

Летом Лев Николаевич записывает в дневнике:

24 июля – «Приехал Ге… Ге очень хорош, ощущение, что слишком уже мы понимаем др[уг] др[уга]»;

25 июля – «С Ге пошел в Тулу к Урусову… Вернулись домой с Ге. Прелестное, чистое существо»;

26 июля – «Целый день с Ге… Проводил Ге и поздно заснул наверху».

Незадолго до этого приезда Ге в Ясную Поляну Толстой пишет ему волнуясь: «Страшно боюсь, что теперь что-нибудь помешает вам исполнить ваше намерение приехать к нам…»

Осень Николай Николаевич проводил у себя на хуторе. Октябрь стоял теплый, ясный. В густых лучах осеннего солнца цвет предметов казался сочнее и сами предметы были выпуклыми, объемными, – тени ложились глубже.

Одиннадцатого октября Николай Николаевич, радуясь погожему дню, заперся с утра в мастерской, писал картину. Боясь упустить время, охоту, свет, писал быстро, решительно, большой кистью. Он редко отходил от холста, только отступал на шаг и, не опуская кисти, резко откидывал голову.

Через час-полтора откладывал кисть, большим желтым платком утирал пот со лба, с лысины, проводил платком по шее под бородой. Закуривал толстую папиросу и садился в кресло на пяток минут. В верхней части раздвижной оконной рамы синел узкий, вытянутый прямоугольник неба; точно посредине неподвижно висело лохматое облачко, похожее на щенка. Ниже, в зеленом прямоугольнике, едва заметно трепетала листва; кое-где в зелени проблескивало осеннее золото. Николай Николаевич перевел взгляд на картину. У него защемило сердце – он физически ощутил, что выходит не то. Стараясь не думать об этом, он поспешно бросил папироску в высокий жестяной коробок из-под дешевых конфет, подошел к мольберту, взял кисть