раскаты. Неожиданно его привлек фосфоресцирующий в траве огонек. Он манил к себе загадочным светом. Ваня опустился на колени, чтобы разглядеть, но ничего, кроме холодного сияния, не нашел. И, удивляясь влекущему свету, он вспомнил рассказы о разных таинственных свечениях. Однако уже знал, что это крохотный жучок зазывал на свидание подобного себе.

Теплый и тихий воздух летней ночи не колыхнется и даже не дрогнет под крылом ночной птицы. Было так легко и вовсе не верилось, что где-то шла война…

Ваня спохватился: утром плотники могут растоптать светлячка, и потянул руки к огоньку. Сорвал осторожно пучок травы, и сразу погасло холодное свечение. Затаив дыхание, он стал ждать. Прошло какое-то время, фонарик снова зажегся, тогда Ваня бережно понес его в ладонях, будто плененную звездочку, в укромное место.

А ночью Ваню разбудили глухие раскаты грома. Молнии вспыхивали беспрестанно, высвечивая щели в ставне. Вот отчего ярко зажегся светлячок и мерно перестукивали кузнечики — предвещали грозу. Но шумный, спорый ливень, припустивший вслед за последним раскатом грома, он заспал.

* * *

Родное мое село Кочкарь стоит в пяти километрах от Пласта, на речке, которая малым притоком впадает в другую, а та в большую и через Тобол, Иртыш и Обь достигает Ледовитого океана, далеких окраинных земель России, куда нам пока и не мечталось.

Мы с Ваней собрались в село на этюды. Вначале зашли на мост, постояли, облокотившись на перила. Песчаное дно просвечивалось солнцем, выявляя стайки пескаришек, но наше внимание привлекли зареченские тополя на старом кочкарском кладбище. Я помнил их с детства. От нашего дома было слышно, как шумели густые купы деревьев, особенно перед грозой. К ночи деревья затихали настораживающей чернотою, а вдалеке за ними светились огни Пласта.

У каменных кладбищенских стен разрастались седые полыньи, бархатистые репейники. На стену вспархивали чеканы — небольшие птички и тревожились, как будто ударяя камешек о камешек: «чек-чек, чек-чек».

Красовались царственно-малиновые колючие татарники. В жаркий час навещали их бабочки, грациозно раскладывая пестрые крылышки.

Бросая широкую тень, тополя матерели и крепли на земле, удобренной прахом селян. Забирая влагу из-под каменной стены, деревья гнали ее по стволу, по раскидистым ветвям к вершинным листьям. Над ними высоко-высоко в одиночестве парил коршун. Свободный полет птицы и недосягаемые вершины тополей захватили нас с Ваней. Листья временами, словно очнувшись, начинали плескаться, чешуисто сверкая на солнце, а сникнув, обвисали, точно паруса в безветрие.

Кладбище пугало запустением, могилы заросли акациями, сиренью, надгробия покосились, а кое-где были свалены. В тишине хозяйничали пташки, то и дело перепархивая над кустами.

Ване пришло на память стихотворение незнакомого нам поэта Надсона, которое нашел он, листая у бабушки журналы «Нива», и попытался вспомнить:

На ближнем кладбище я знаю уголок,

Свежее там трава, не смятая шагами…

— Нет, слишком пессимистично, не стоит нагонять тоску, — заключил он.

Да и мы уж знали, как пожурил бы нас Николай Станиславович за сентиментальность, тем более, что он всегда был за боевое настроение — держать хвост морковкой!

Одинаково увлекаясь живописью и лепкой, Ваня смотрел на некоторые надгробия, как на скульптуры. Расчищая замусоренную плиту, он погладил ее, не скрывая желание испытать, как обрабатывается камень, сказал:

— Я бы взял с собой отбитый кусок мрамора и попробовал бы что-нибудь вырубить из него. Только об этом не должна знать бабушка, — предупредил он, — а то, пожалуй, посчитает кощунством и осудит нас.

Ветер, набегая с реки, колыхнул покорные слабому дуновению травы, подобрался к нижним ветвям и, крепчая, поднимался вверх, раскачивая ярус за ярусом. Тополя напряглись, кипя листвой и дрожа всеми ветвями враз. Лишь глухо постанывал старый тополь. Невесть когда молния прожгла его ствол от вершины до комля и тогда же бурей сорвало ветвь. Ее приняли, будто на руки, живые и раскачивали теперь.

Буйство листвы походило на морской прибой. Но нам еще неведомы были ни шум моря, ни южные, ни северные побережья земли. Да и кто знает, какие края полюбились бы больше.

Домой мы шли уставшие. По очереди несли мраморный обломок, завернутый в рубашку Вани. Он всю дорогу мечтал о том, когда возьмется за зубило, да радостное ожидание омрачилось. Пока тащили до Пласта, не заметили, как острым углом протерло рубашку.

Дома он сразу же начал обрабатывать мрамор плоским зубилом, молотком, напильником — вырубал, вытесывал что-то и чувствовал, как податлив камень в его руках. Утешив свое любопытство, Ваня пошел в клуб, взял в библиотеке книгу «Микеланджело», держал ее у себя на столе и вчитывался так, как будто бы даже слышал великого гения и видел его за работой. А в тетрадку выписал: «Микеланджело несколько раз ударил резцом, чтобы испытать твердость мрамора», — это же недавно проделал он сам.

* * *

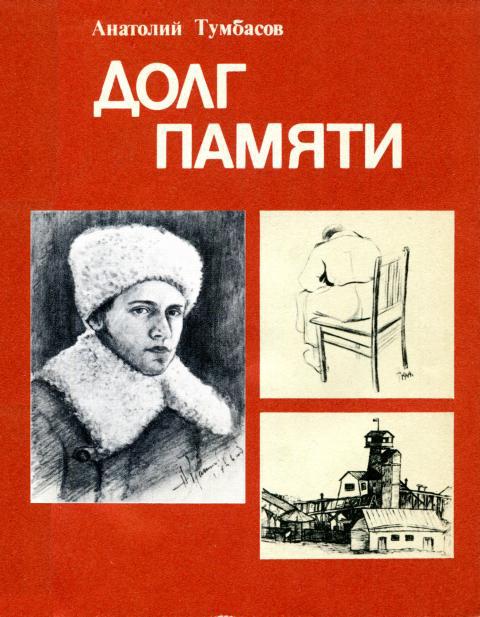

Ваня взял с комода зеркало, поставил на подоконник и, всматриваясь, приглаживал челку: «Не нарисовать ли себя?» Долго примерялся, заглядывая в зеркало то исподлобья, то повернувшись вполоборота. Вспомнил автопортрет Крамского с элегантной бородкой и машинально потрогал свой заострившийся подбородок, щеки — исхудал на скудном пайке. Приближался второй год войны.

Он уже прошел медицинскую комиссию и получил в военкомате приписное свидетельство. Это сразу повзрослило его, в то же время Ване жаль было расставаться с изостудией, с березовым парком, где нередко писали этюды. Вспомнилось, как недавно ходили в лес рисовать, но полдня провели, не раскрывая альбомов. Следили в траве за муравьями, разглядывали шмеля. Он гудел у Вани под носом, сердясь, что тот бесцеремонно дышал на него, и все-таки работал.

— А мы! — возмутился Ваня и вскочил, укоряя себя за безделие: — Как мы допустили, чтобы лень овладела нами, когда надо дорожить каждым часом — и рисовать, рисовать! Мы должны поклясться нашим березам — работать каждый день.

Тогда мы сочинили «Клятву юного художника»:

«Я, юный художник, принимаю клятву и обязуюсь каждый свободный час уделять искусству. Клянусь не выпускать из рук карандаш и бумагу в любых условиях. Должен много учиться, познавать природу, изучать старых мастеров — лишь тогда только можно стать художником!»

Клятва была вклеена первой страницей в дневниках и скреплена подписями. Это было серьезно, и мы верили, что будем выполнять ее, если даже придется, то в окопах и под огнем, как боец-художник, о котором рассказывал наш сосед, вернувшийся раненым с фронта. Все мы уже познакомились с военной присягой, не раз прочитав ее на плакате «Родина-мать зовет!»

Повертев зеркало, Ваня выбрал подходящее освещение, когда затененная сторона лица контрастно выявляла форму — и начал рисовать. Овальным движением карандаша он наметил контур лица,