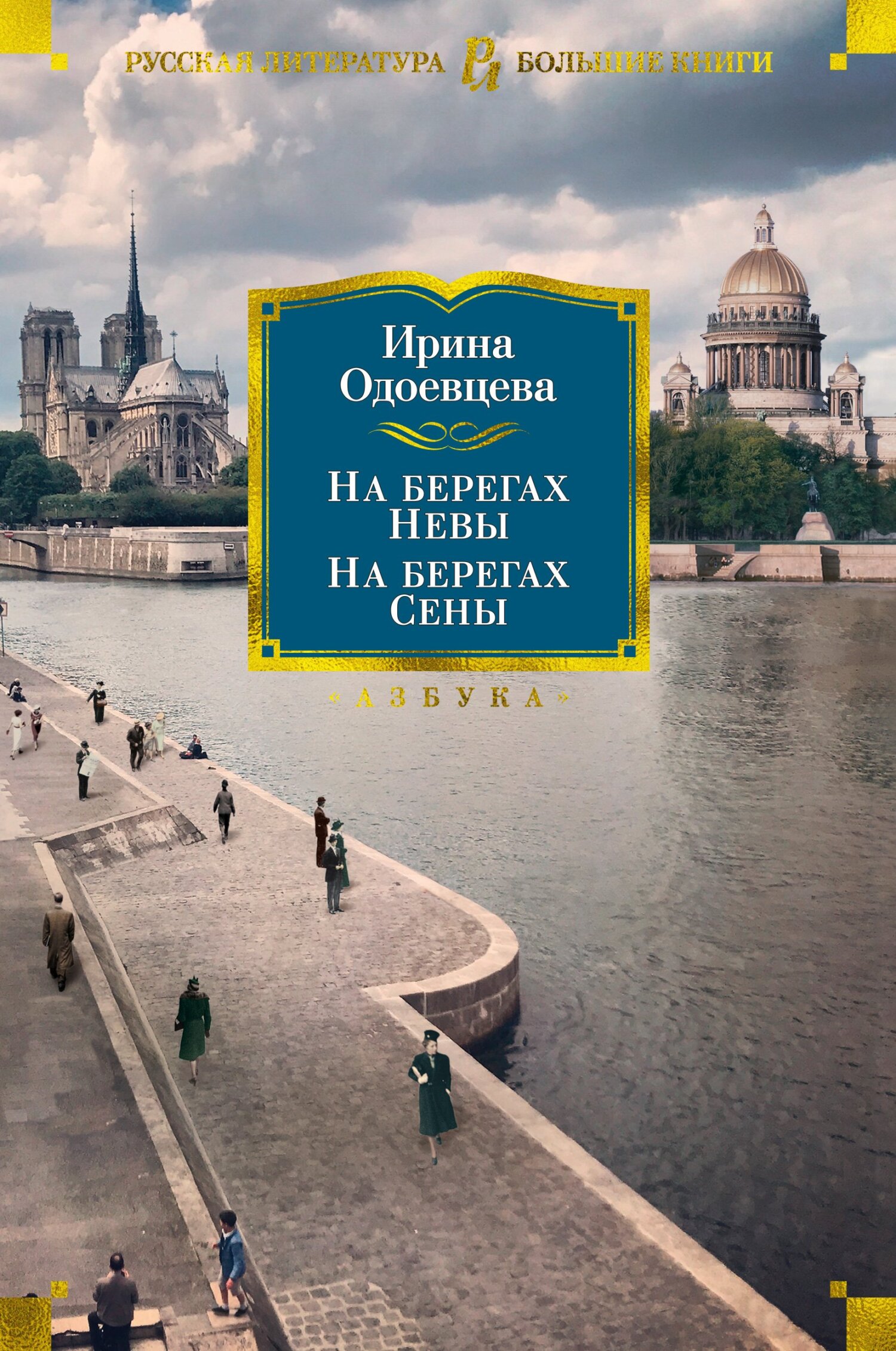

На литературной карте Серебряного века Ирина Одоевцева, «маленькая поэтесса с большим бантом», как она себя называла, и любимая ученица Николая Гумилева, занимает особое место. Ее первый сборник «Двор чудес» (1922) стал заметным событием в литературной жизни и был дружно одобрен критикой. «…Чутье стиля в такой мере, как у Одоевцевой, – признак дарования очень крупного», – писал Владимир Пяст. И даже язвительный Лев Троцкий удостоил Одоевцеву своей похвалы, выделив «Двор чудес» среди «книжечек и книжонок»: «Очень, очень милые стихи». Однако известность пришла к ней еще раньше. На поэтических вечерах юная Одоевцева пользовалась большой популярностью и с блеском читала свои стихи, включая знаменитую «Балладу о толченом стекле». Ее сразу отметил Александр Блок, ею восхищались Корней Чуковский, Михаил Лозинский и Георгий Иванов. В 1922 году Ирина Одоевцева уехала из России и большую часть жизни провела во Франции, но в 1987 году вернулась на родину, где ей довелось увидеть свои книги изданными в СССР огромными тиражами. Помимо мемуарной прозы, творчество Одоевцевой включает несколько романов, переведенных на многие языки, а также семь поэтических сборников, ставших неотъемлемой частью русской поэзии ХХ века.

Облокотясь на бархат ложи,

Закутанная в шелк и газ,

Она, в изнеможеньи дрожи,

Со сцены не сводила глаз.

На сцене пели, танцевали

Ее любовь, ее судьбу,

Мечты и свечи оплывали,

Бесцельно жизнь неслась в трубу,

Пока блаженный сумрак сцены

Не озарил пожар сердец

И призрак счастья… Но измены

Простить нельзя. Всему конец.

Нравоучительно, как в басне,

Любовь кончается бедой…

– Гори, гори, звезда, и гасни

Над театральной ерундой!

«В руках жасминовый букет…»

В руках жасминовый букет,

И взгляд невинно-удивленный,

И волосы, как лунный свет,

Косым пробором разделенный.

Сквозь тюлевый туман фаты

Девическое восхищенье…

Но неужели это ты,

А не твое изображенье

На полотне за гранью лет,

В поблекшем золоте багета,

Воображаемый портрет,

«Банальная мечта поэта»?

Летала, летала ворона.

Долетела до широкого Дона,

А в Дону кровавая вода —

Не идут на водопой стада,

И в лесу кукует не кукушка,

А грохочет зенитная пушка.

Через Дон наводят мосты,

И звенят топоры и пилы,

Зеленеют братские могилы,

На могилах – безымянные кресты…

А вороне какое дело —

Вильнула хвостом и домой улетела.

«Угли краснели в камине…»

Угли краснели в камине,

В комнате стало темно…

Все это было в Берлине,

Все это было давно.

И никогда я не знала,

Что у него за дела,

Сам он рассказывал мало,

Спрашивать я не могла.

Вечно любовь и тревога…

Страшно мне? Нет, ничего.

Ночью просила я Бога,

Чтоб не убили его.

И, уезжая кататься

В автомобиле одна,

Я не могла улыбаться

Встречным друзьям из окна.

«Серебряной ночью средь шумного бала…»

Серебряной ночью средь шумного бала,

Серебряной ночью на шумном балу,

Ты веер в волненьи к груди прижимала,

Предчувствуя встречу к добру или злу.

Средь шумного бала серебряной ночью

Из музыки, роз и бокалов до дна,

Как там на Кавказе когда-то, как в Сочи,

Волшебно и нежно возникла весна.

Серебряной ночью средь шумного бала

Кружилась весна на зеркальном полу,

И вот эмигрантской печали не стало,

И вот полудетское счастье сначала,

Как в громе мазурки на первом балу,

Как там на Кавказе когда-то, как в Сочи,

Средь шумного бала серебряной ночью…

«Далеко за арктическим кругом…»

Далеко за арктическим кругом,

Распластав поудобней хвосты,

Рассуждали тюлени друг с другом,

Называя друг друга на «ты».

Согласились разумно тюлени:

Жизнь спокойна, сытна, весела

И полна восхитительной лени,

Много холода, мало тепла,

Ни надежд, ни пустых сожалений.

Жизнь от века такою была…

А про ландыши, вешнее таянье,

Исступленное счастье, отчаянье

Сумасшедшая чайка врала,

Перед тем как на льду умерла.

1950

За окном сухие ветки,

Ощущенье белки в клетке.

Может быть, я, как и все,

Просто белка в колесе?

И тогда мечтать не вправе

Я о баснословной славе?

Слава все равно придет,

Не сейчас, так через год.

1950

«Клочья света, обрывки тепла…»

Клочья света, обрывки тепла,

Золоченой листвы фалбала,

Сад в муаровой шумной одежде

Легкомысленно верит надежде,

Что не будет от осени зла,

Что она, как весна, весела.

Вспоминаю, насколько я прежде

Рассудительней, старше была

И насколько печальней жила.

1950

Банальнее банального,

Печальнее печального,

Умильнее умильного

Под гром оркестра бального,

А дальше – право сильного,

Без разговора дальнего.

А там – совсем банальщина,

Шампанское, цыганщина.

Банальнее банального

«Прости» свистка вокзального,

Печальнее печального

В купе вагона спального,

В ночи с огнями встречными,

С цветами подвенечными,

Железа бормотание:

«В Ис-панию, в Ис-панию»…

В белом дыму паровоза,

Возле вагонных колес,

Были улыбки и розы,

Не было правды и слез.

Так в этот час расставанья,

В час умиранья души

Он говорил: «До свиданья,

Ведь ненадолго. Пиши…»

Сердце царапают кошки.

Все утешенья – вранье.

…Белый платочек в окошке

Делает дело свое.

Прощанье на вокзале,

Прощальные цветы.

– Зачем вы не сказали?

Ведь я простить могла,

Ведь я не помню зла…

– Не надо расставаться,

Двенадцать, нет – тринадцать

Минут еще осталось,

И можно все решить…

– Мне больно. Я устала,

И времени так мало,

Так трудно говорить…

Широкая перчатка,

Дорожное пальто.

…В Берлине пересадка…

Ах, это всё не то!

Осталось восемь, семь…

И нет минут совсем,

И