Нью-Йорк увлекает Петра Ильича в свой круговорот, чествует его, осыпает его знаками внимания, оглушает шумом, обезоруживает бесцеремонной нежностью и безграничным гостеприимством, которое, несмотря на различия в обычаях, по своему размаху может сравниться только с русско-азиатским. У почетного гостя на отдых остается не более часа, и это драгоценное время одиночества он проводит в слезах в гостинице «Нормандия». Он плачет от изнеможения, от тоски по дому и от безысходности, поскольку феномен его собственной славы не перестает удивлять и пугать его — он ему отвратителен и в то же время лестен и, к его собственному недоумению, временами приносит ему истинную радость.

В его жизни, с устрашающим ускорением приближающейся к последнему, туманному и загадочно манящему рубежу, пребывание в Америке становится грандиозной и в то же время комичной интермедией. По ночам, возвращаясь в гостиницу после утомительных празднований и чествований, он пытается собраться с мыслями, чтобы в письме Модесту или Владимиру подробно и живо описать свои впечатления, однако в усталой голове его царит беспорядочная неразбериха… Господин Рено давал большой праздничный ужин. С половины восьмого до одиннадцати застольничали. Всем мужчинам подарили ландыши, а всем дамам — розы. Такого никогда не бывало ни в одном, даже самом лучшем доме Москвы или Петербурга! Кроме того, к каждому прибору прилагалась фотография композитора Чайковского, в честь которого и была организована вся эта роскошная трапеза. С мороженым подали сахарные плитки, на которых красивым почерком были выгравированы мотивы из произведений Чайковского, — прелестный сюрприз как для самого композитора, так и для гостей…

Седовласый маленький господин, уделяющий русскому гостю особое внимание, оказался стариком Карнеги. У него было не менее сорока миллионов долларов, но при этом он был очень общительным и даже забавным. Кроме того, он был большим любителем музыки, в особенности русской. В его честь был назван большой концертный зал «Карнеги-холл», открытие которого сопровождаюсь исполнением гимна и торжественной молитвой. Он был основателем нескольких библиотек и других культурных заведений. Чрезвычайно влиятельный и важный человечек, при этом добропорядочный и щедрый, прослывший филантропом и меценатом. В среде богатейших людей Нового Света роль человеколюба и покровителя искусств считалась хорошим тоном. Это было чем-то вроде компенсации обществу, на котором они сумели нажить себе огромное состояние. О симпатичном, добродушном и любящем музыку Карнеги Петр Ильич слышал самые удивительные вещи: например, что он хотел ввести принудительное посещение основанных им в благотворительных целях библиотек рабочими его огромных предприятий. Чтобы у рабочих не оставалось денег на губительное спиртное, он платил им чрезвычайно мало. Таким образом он хотел приучить их к чтению и отучить от спиртного. На сэкономленные на заработной плате рабочих деньги Карнеги строил новые библиотеки, не забывая при этом пополнять и собственные сбережения. Очень оригинальный субъект! С Петром Ильичом он беседовал не о денежных делах, а о русском церковном хоре, который он мечтал пригласить в Америку… Некоторые из присутствующих были особенно любезны по отношению к Чайковскому, например господин Кнабе, один из владельцев фортепьянной фирмы «Кнабе и Майер», который показал русскому гостю многие достопримечательности Нью-Йорка: дворцы Пятой авеню и новые, упирающиеся в небо тринадцатиэтажные здания на Бродвее, казавшиеся нагими и нависающие над полуразвалившимися одноэтажками и двухэтажками, Бруклинский мост, подвалы государственной казенной палаты, сады на крыше, с которых открывалась удивительная панорама города, спортивный клуб с бассейном и самыми современными гимнастическими снарядами. Кроме того, он угостил Чайковского дорогим ужином с устрицами и шампанским в знаменитом ресторане «Дельмонико». Петр Ильич никак не мог взять в толк, чем обязан такому к себе вниманию. Спустя несколько дней выяснилось, что гостеприимный господин хотел заполучить от композитора Чайковского похвальную рецензию на рояли фирмы «Кнабе и Майер», в которой эти рояли должны были быть признаны лучшими в мире. Для этого и экскурсии, и дорогие рестораны — ничто не дается даром, за все нужно платить, всему своя цена… Неплохо бы подумать о деле и остаться здесь на пару лет, тогда можно было бы за короткое время заработать очень много денег, щедро одарить Владимира и Модеста и, наконец, вернуть госпоже фон Мекк все, что от нее когда-либо было получено. Пианистка Аус дер Оэ, например, эта неугомонная дама, прибыла сюда совершенно без средств к существованию четыре года назад и уже успела на гастрольных поездках заработать состояние в четверть миллиона долларов. Да, хорошо бы иметь столько сил, как у этой пианистки, — такое хрупкое и такое выносливое создание! Петру Ильичу, человеку крупному и грузному, даже эти несколько недель казались почти непосильными, и он минимум раз в день принимался рыдать, с трудом вынося такую нагрузку.

Он дирижировал в Балтиморе, Вашингтоне и Филадельфии, а в промежутке посетил Ниагарский водопад. Потом была еще пара дней в Нью-Йорке. Тоска по дому усиливалась каждый раз, когда он слышал русскую речь. Тогда ему до боли хотелось услышать родной голос, ах, голос Владимира! («Зачем же я так далеко от тебя уехал? День без тебя — это грех. Я глубоко погряз в грехах».)

Некоторые из русских, посещавших своего знаменитого соотечественника в гостинице «Нормандия», были как будто окружены мрачной тайной. Скорее всего, это были эмигранты, мятежные элементы, не ужившиеся на родине, — возможно, противники царизма. Кто знает, может быть, они принимали участие в подготовке покушений или даже в самих покушениях. Нигилисты и анархисты. Петр Ильич чувствовал себя в их обществе не очень уютно, но всегда был с ними приветлив и даже давал им денег, если они его об этом просили: прежде всего его волновала их тяжелая и необычная судьба, а кроме того, он знал, что эти изгнанники разделяли взгляды и настроения юного Владимира, боролись и страдали за них, в то время как его племянник лишь восторженно декламировал.

Чайковский думал о Владимире и его революционных декламациях, когда на Бродвее наблюдал демонстрацию рабочих. Это была длинная процессия — пять тысяч демонстрантов, как выяснилось позднее. Они несли красные знамена и огромные плакаты, на которых было написано: «Товарищи, мы рабы в свободной Америке! Мы отказываемся работать больше восьми часов!» «Нужно бы спросить у Карнеги, оправданны ли эти лозунги, — подумал впечатленный Петр Ильич. — Даже в замечательной Америке, похоже, не все в полном порядке. Наверное, мой умненький племянник прав, и это прогрессивное столетие не лишено варварства…»

Но он забыл задать Карнеги те вопросы, на которые тот мог бы дать весьма компетентные ответы, хотя у него и была для этого вполне реальная возможность. Миллионер организовал в честь композитора большой прощальный банкет, на котором назвал его «некоронованным королем музыки». Этот банкет стал одним из последних событий его блистательной и комичной поездки по Америке. Ему оставалось только продирижировать концерт в клубе композиторов и нанести несколько прощальных визитов. Когда он после утомительных поездок возвращался к себе в гостиницу, в холле его ожидали журналисты и охотницы за автографами. Одна из поклонниц подарила ему на прощание довольно увесистую гипсовую фигуру — статую Свободы.

— Но меня же с ней через русскую границу не пустят, — пытался отшутиться усталый Петр Ильич.

Еще одна поклонница изо всех сил запустила в него букетом роз, попала ему прямо в лицо и поранила глаз. Эта агрессивная дама дурным голосом вопила: «Да здравствует маэстро!», но при этом прилагала максимум усилий к его уничтожению. Петр Ильич стоял посреди холла с оплывшим и слезящимся глазом, окруженный газетчиками, посторонними дамами и фотографами. Неожиданно ему вспомнился Иоганнес Брамс со своей поклонницей-амазонкой мисс Смит. «Какими пародийными фигурами стали в наше время „маэстро“! — думал он, вытирая слезящийся глаз носовым платком. — Слава — это издевательство над всем тем, чем она заработана и выстрадана».

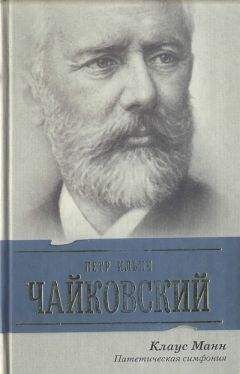

В обратный путь Чайковский отправился на немецком пароходе «Фюрст Бисмарк», который впервые выполнял рейс Нью-Йорк — Гамбург. В дороге Петр Ильич пытался работать, он делал наброски к новой Шестой симфонии. Но он чувствовал себя опустошенным, и складывающиеся в его переутомленной голове ритмы и мелодии совсем не соответствовали его ощущениям. Нет, этим он не мог удовлетвориться, у него была совсем другая цель и миссия: предстояла искренняя исповедь, песнь безграничной скорби, разоблачение самого сокровенного. Нужно было дойти до этой крайней черты, но она все еще не была достигнута, все еще находилась вне пределов досягаемости…