багателя, то есть безделушки по-нашему, уже и не стало слышно, оборвалась она, будто и не было ее. А играли ведь, играли — бузина и бугила, чертополох и лебеда и всякие другие сорняки, что в тенечке и затишке обосновались.

Сам черт ногу сломал бы, если б попытался понять все то, что происходило с Хомой, когда чемерица красноватая вдруг обращалась к нему старорусским культовым пением, так называемым демественным, и у старшего куда пошлют становилось так торжественно на душе среди чемерицы красноватой, словно он попал на званый обед, сидит за царским или за княжеским столом или же очутился на пышной архиерейской службе, на которой никогда еще ему не доводилось бывать, даже во сне… А то забрел грибок-боровичок в заросли полыни за коровником, и такая ему тут грустная элегия послышалась, так печально стало у него на душе среди этого запустения!..

Вышел он как-то с мужиками накосить травы на лугу для колхозной скотины. Солнышко в небе расселось-рассиялось, словно подовый хлеб на противне, воздух такой хмельной, что пьянице не надо к буфетчице Насте идти: пей — и пьяней, хотя, может, пьянство в работе не помощник. А уж цветов в траве!.. Ну, Хома косу в руки и косит наравне со всеми — и вдруг лицом побелел, коса выпала из рук, и Хома заплакал.

— Да что с тобой, — спрашивают, — или голову потерял, а без головы рукам и ногам тошно?

— Ой, Одарку жалко! — хнычет Хома, как маленький.

— Какую Одарку? — удивляются.

— И даже маленького турка жалко!

Никто Хому и на кончик мизинца не понял, а Хома, подобрав косу, прочь поплелся…

Так спросите, что сталось со старшим куда пошлют? А то сталось, что на зеленом лугу в тот день послышались Хоме музыка и пение, и были те музыка и пение не какие-нибудь, а из знаменитой украинской оперы «Запорожец за Дунаем», написанной Гулак-Артемовским. И как проведет Хома косой по траве — не траву с цветами выкосит, а певучий голос Одарки, и как отведет грибок-боровичок руку с косой — не живую и сочную зелень срежет, а живой голос Карася, и как в третий раз махнуть косой примерится, не подножный корм для колхозной скотины срежет, а срежет оперу «Запорожец за Дунаем»! Как тут не зарыдаешь, как тут косы из рук не выпустишь, как в отчаянье прочь не пойдешь от косарской компании?! Горе с той музыкой, да и все тут…

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

где председатель колхоза «Барвинок» Михайло Григорьевич Дым приходит в гости к Хоме и видит такие чудеса, каких еще вчера ни один председатель колхоза по всей Украине не мог бы увидеть ни в одной хате

Председатель колхоза «Барвинок» Михайло Григорьевич Дым никогда не вязался своим ремешком с чужим лычком, меж дверей пальца не вкладывал, плевком бури не останавливал и в затруднительных случаях черту шапки не отдавал, чтобы только голова на плечах уцелела. А тут дело с Хомой повернулось так, что, видно, приспела пора и с чужим лычком вязаться, и пальцы меж дверей вкладывать, и против бури плевать, и черту шапку отдавать.

— Добрый вечер, Хома! — поздоровался Дым, переступая порог хаты старшего куда пошлют в один погожий вечер, весной, во второй половине двадцатого столетия.

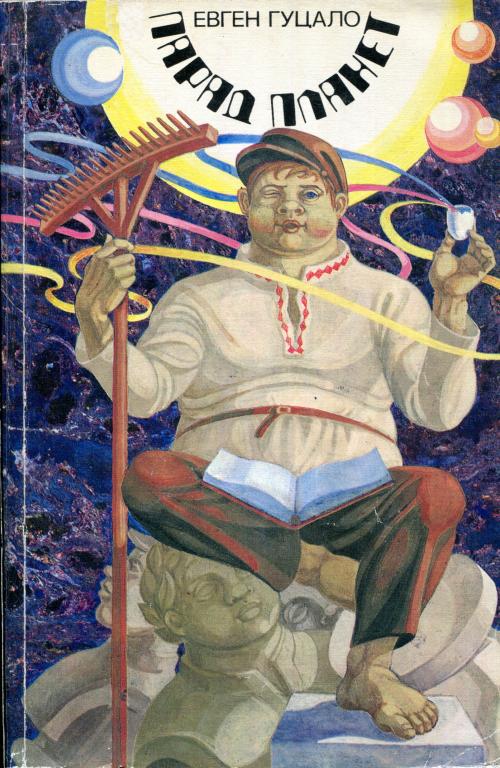

Хозяин сидел за столом. Одетый в полотняную вышитую сорочку, он держал в руках книгу первую своих записок. Жизнеописание старшего куда пошлют, лукавого, да еще и неверного, было в переплете телячьей кожи, с серебряными пластинками на уголках, а заголовок отпечатан тиснеными буквами червонного золота. При появлении председателя колхоза хозяин развернул книгу — и вдруг она вспыхнула пламенем в узловатых, испещренных жилами руках грибка-боровичка.

Пораженный гость замер на пороге и побледнел. Хома закрыл книжку — и огонь, который только что освещал желтоватое, будто восковое, лицо старшего куда пошлют, погас.

— Добрый вечер, Михайло Григорьевич! — произнес Хома с мрачной торжественностью. — Что это вас принесло — то ли лодочка, то ли весло? — Важно поднялся, подошел к гостю, степенно пожал руку и спросил: — А который уже час?

Дым полез рукой в карман, где всегда носил принесенные с фронта, овальные, будто луковица, швейцарские часы, — и в то же мгновение на лице его проступила растерянная гримаса:

— Или потерял, или в колхозной конторе забыл…

— А это не ваши часы? — спросил Хома.

На испаханной множеством морщинок ладони грибка-боровичка поблескивали продолговатые и овальные, будто луковица, швейцарские часы.

— В-видно, м-мои, — запинаясь, промолвил сбитый с толку Дым. И взял эту трофейную луковицу осторожно, с опаской посмотрел на циферблат. — Сейчас, Хома Хомович, четверть седьмого.

— А точнее, — чуть усмехнулся грибок-боровичок, внимательно вглядываясь в переносье председателя колхоза, — двенадцать минут седьмого.

— Таки так, — промямлил Дым, внимательней глянув на циферблат часов. Нервным движением опустил их в левый карман, спохватившись, переложил в правый. — Ну так зачем звал, Хома Хомович?

— Потолковать нам надо как на духу.

— Охо-хо-хо, таки надо, от разговора не закроешься в печи. — И уже когда они уселись за столом, когда положили перед собой руки на скатерть, словно натруженные крылья, спросил: — Значит, правду про тебя говорят в Яблоневке?

— Оно, известно, на склоненное дерево и козы скачут, — ответил присказкой по своей привычке грибок-боровичок, но, вспомнив, что сам позвал председателя колхоза для важной беседы, признался: — Видать, правду…

Гость нахмурился, его черное цыганское лицо потемнело еще больше. Хома зло ударил кулаком по столу, глаза его шевельнулись под бровями и замерли, как головки двух гадючек в траве.

— Только не пугайтесь, Михайло Григорьевич, обещаете?

— Ну, обещаю, — неуверенно ответил тот.

Грибок-боровичок проворно шмыгнул в сени — и через какую-то минуту вернулся, в одной руке держа острый нож, а в другой — раскормленного петуха с красным гребнем.

— Петуха видите? — спросил Хома таким голосом, будто его черти щекотали.

— В-вижу, — произнес Дым, приподнимаясь за столом, и потрогал правый карман, не пропали ли швейцарские часы.

Блестящее лезвие острого ножа вспыхнуло в руке старшего куда пошлют — и уже через какое-то мгновение отнятая петушиная голова очутилась у него в левой руке, а петух без головы в правой. Кровь закапала на пол. Петушиную голову