Поддакивали песне колеса, а в открытую дверь виднелась чужая степь, окутанная туманными облаками.

Сидит он уж тысячи лет,

И нет ему воли, все нет.

В полночь промелькнул блестящий Кенигсберг, сквозь отворенную дверь обрызгивая бойцов светом. Город отшумел, опять пахнуло теплом вспаханных полей. Охваченный тоской по воле, Дениска лежал, перебирая в уме события последних дней. В памяти мелькнули юнкер, рабочий с протянутым пиджаком, а потом навалилось что-то черное — Дениска спал.

Проснулся в Штеттине. Долго смотрел на синь вспененного моря.

— Колосок, а воды-то сколько! Батюшки мои родные, а пароходы!..

Вскочил, добрался до дверей и отшатнулся: по полотну железной дороги цепью стояли полицейские, искоса поглядывая на вагоны.

— Эх, сколько их, Михайло, набежало, больше, чем нас!

— Порядок, Дениска, порядок, — усмехнулся Колосок.

Из пакгауза вышла группа портовых рабочих. Перед цепью полицейских остановилась. Крайний грузчик, незаметно пройдя мимо зазевавшегося полицейского, перескочил через шпалы, подбежал к вагонам. Встревоженные полицейские опрометью бросились вперед, стараясь схватить рабочего. Он обернулся, протянув длинные узловатые руки. Подбежавший сзади полицейский вдруг поднял палку и ударил грузчика по голове. Грузчик согнулся, будто выбирая место для падения, неожиданно выпрямился и с размаху хватил кулаком полицейского.

— Бей их, гадов!

— Давай, давай, братцы, — кричали бойцы, и старшие с трудом удерживали их в вагонах. Рабочие, разрывая цепь, бросились к поезду, окружили полицейских.

Паровоз, грохоча, рванулся с места, но долго еще бойцы слушали, как ухает порт голосами дерущихся докеров.

Вышли за город, мелькнули белые шоссейные ленты дорог, обсаженные деревьями, а по другую сторону закипело море, гневное, Балтийское.

Вечером поезд остановился в приморском городке. На рейде качался двухбортный товаро-пассажирский пароход «Гамбург».

Выгрузились из вагонов. В портовой столовой полк накормили морковным супом. Торопливо повели на посадку.

Отчалили. В трюме, где разместили бойцов, было душно, но выходить на палубу запрещалось. Наверху ходил часовой, гулко громыхая коваными сапогами. Проплыли мол. Открылось бескрайнее, вздыхающее море. Пароход закачало сильней. В иллюминаторы били пенистые волны.

Побледневший Колосок, облокотившись на седло, закрыл глаза, докуривал папиросу.

— Спишь, что-ль, Миша? — допытывался Дениска.

— Нет. Что-то, плохо…

Дениска встал, шатаясь, дошел до лестницы, ведущей на палубу, ухватился за перила. Часового не было видно. Дениска взбежал по лестнице, потом крикнул вниз, в трюм:

— Вылазь, ребята! Выходи на воздух!

На палубе было прохладней, дышалось легче. Но море ходило ходуном, и в этот день немало бойцов узнало, что такое морская болезнь.

Лишь к вечеру полегчало. Дениска спустился в трюм, отыскал измученного Колоска, лежавшего на нарах.

— Эх, как тебя свернуло! Вставай, Миша! Пойдем со мной на лестницу, там веселей.

— Не могу, — Колосок беспомощно приподнял голову и вновь уронил ее.

Дениска, обхватив друга, выволок его на палубу.

— Вот тут, Миша, и сядем.

Обдуваемый ветерком, Колосок постепенно стал приходить в себя. На горизонте показались далекие берега. Дениска и Колосок жадно ловили глазами землю.

— Эх, в степь бы теперь.

— Да, Колосок, в нашу, раздольную!

Прошел матрос, раскидывая руками.

— Что это там за берег, камрад?

Матрос непонимающе взглянул на бойцов, но потом, посмотрев, куда протянута рука, улыбнулся:

— Познань.

— Понимаем, товарищ, это слово для нас очень даже понятное, — непривычно многословно ответил Дениска. Он вспомнил познанского стрелка, спасшего ему жизнь, и вновь стал рассказывать Колоску о неведомом познанском друге.

Быстро темнело. В волнах переливались спящие звезды, ныряли в глубину.

Ночью стали на якорь. За бортом глухо рокотало море. Трещала обшивка, в трюме был слышен каждый удар волны.

С моря несло пронизывающим соленым ветром. Дениска достал узелок с вещами, вынул подаренный пиджак, надел.

— Ну, вот и пригодился! — раздвинул плечи. — В спине узковат, а так — хорош.

Вышел на палубу, прошелся, разминая руками смятые бока пиджака, любовно ощупывая пуговицы. Крепкие.

На рассвете пароход вновь тронулся, бороздя носом успокоенное море. За кормой текла кружевная, расшитая белыми узорами голубая лента, за пароходом летели стаи чаек. Навстречу, волоча за собой ленту дыма, к берегам оставленной Познани прошел пароход, и Дениска послал с ним мысленный привет родине неведомого друга.

В полдень зашли в какой-то порт. Долго дожидались, пока из города прибудет охрана. Она явилась на грузовиках, вооруженная винтовками. Бросили сходни.

Шли по земле, а она уходила из-под ног, покачиваясь, словно палуба. Повели куда-то на окраину города, торопливо подгоняя отстающих. На станции снова погрузили в вагоны по сорок человек. Начальник станции кричал на кондукторов. Рядом с ним стояла девочка лет десяти, раздавливая пальцами лепестки поздней увядающей гвоздики.

— Старается начальник…

— Этот не задержит!

Поезд тронулся. В открытых дверях мелькнул начальник станции. Правой рукой он гладил головку девочки, левой вытирал вспотевший лоб.

— Долго возят — путь забудем. Обратно дороги не найдем, — невесело пошутил Колосок.

Торопливо глотал рельсы паровоз, отбрасывая назад станционные будки, переезды, вокзалы. Ветер посвистывал в щели плохо сшитых досок, нагонял тоску. Песен бойцы уже не пели, гадали — куда везут? когда привезут?

— К вечеру, должно быть, приедем, — решил кто-то.

— Непременно, — согласились все.

Но пришел золотистый вечер, а поезд все рвал километры, будя перестуками колес уснувшую степь.

— Значит, ночью, — сказал кто-то.

И снова с ним согласились:

— Конечно, непременно.

— Ложись спать, ребята!

Но сна не было. Хотелось есть, пить. Думали о далекой России. Томительно ждали рассвета. Он вполз в вагоны — сырой, продрогший, не предвещая ничего хорошего. По-прежнему поезд считал километры, окутывал дымом вагоны. Никто уже больше не гадал о конце пути.

Вдруг поезд остановился. Бойцы всполошенно бросились к дверям:

— В чем дело?

— Стой, приехали!

— Товарищи, выгружайтесь!

На перроне, в просвете двери, увидели комиссара.

— Товарищ комиссар, здравствуй! — радостно кричали бойцы.

— Здравствуйте, товарищи!

— Почему вас не было видно? — стараясь перекричать гул, спросил Дениска.

— Я болел. А теперь мне на смену Терентьич занемог.

— Терентьич?

— Ребята, комполка болен.

Толпа человек в двадцать направилась к вагону комсостава.

— Нам командира полка… — обратились бойцы к немецкому чиновнику. Немец еще не успел разобраться, в чем дело, как сам Терентьич уже показался в дверях.

— Здравствуйте, друзья!

— Товарищ командир, — произнес передний, — все бойцы вам желают поскорей поправиться. Так что выздоравливайте, мы ждем.

— Ур-ра! — гаркнули ребята. Терентьич улыбался, тронутый заботой.

— Передайте бойцам, что я с ними до самой смерти.

…Полк выгрузился. К станции подъехал полковник Зильберт — комендант лагеря Цербст. Он, пыхтя, сошел с пролетки. Осмотрел полк, самодовольно кашлянул, бросил небрежно пару замечаний переводчику, хлопнулся в пролетку и укатил.

Полк погнали окраиной города, минуя центр. От вокзала в лагерь вела белая шоссейная дорога, обсаженная деревьями. Ветер срывал листья, сгонял их в кучу. На окраине города высилась одетая хмелем красная стена старинного замка.

— Товарищ, — обратился Дениска к шествовавшему рядом переводчику, — это что же, ваш царек тут жил?

— Нет, ваша царица!

«Обиделся», — подумал Дениска.

Но переводчик улыбнулся, пояснил:

— Была такая царица, Екатерина Вторая, она родилась в этом замке, потому и звалась — принцесса Цербстская!

— Ага, теперь понимаю, извиняйте, что ошибся.

Переводчик был молод, на щеках его буйно вились задорные бачки. Он охотно болтал с бойцами и глядел на них с нескрываемым любопытством. Бойцам все казалось в этот день смешным и благожелательным. Впереди завиднелась придорожная пивная. На вывеске, побитой дождями и ветром, была нарисована кружка величиной с ведро, наполненная пенящимся пивом, в кружку полз рак с одной огромной клешней.

— Ребята, пиво, раки!

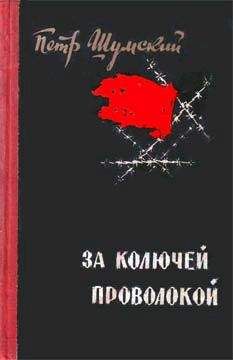

Со смехом и шутками дошли до лагеря. Он был в степи, в четырех километрах от города. Голые бурые бараки, расположенные правильным квадратом, темнели в глубине пустыря, обнесенного колючей проволокой.

— Знаешь, Дениска, — сказал Колосок, — что-то не нравятся мне эти бараки. Попахивают они тюрьмой, а не домом.