он решил, что откровенно рассказать Веронике о мнимой беременности хуже, чем промолчать и дать повод для подозрений?

Но даже если бы он захотел объясниться, в тот раз у него не было шансов: Вероника, охваченная яростью, сбежала в деревню прежде, чем ему представилась возможность попытаться еще раз. Может, надо было написать ей или приехать и попытаться еще раз все объяснить, но тут уперся уже он, обиженный и разочарованный тем, что она с такой готовностью, даже его не выслушав, поверила в самое худшее. Но, черт возьми, теперь она его выслушает!

Запустив руку в волосы, он направился к ее дверям. Да, так и будет! На этот раз он все ей объяснит – и ей останется только прислушаться к голосу разума. Он извинится. Попросит прощения. А потом заключит ее в объятия, и они вместе упадут на постель. Пальцами, губами, всем телом он ясно даст понять, что она для него значит, всегда значила.

Он уже положил ладонь на дверную ручку, но тут же отдернул, словно от ожога. Нет! Такое объяснение неминуемо закончится совсем иначе. Быть может, он совершил ошибку и теперь об этом сожалеет, но уже поздно ее исправлять: прошло слишком много времени и не имеет значения, с чего все началось. Отношения безнадежно испорчены, и какой смысл думать, что их можно исправить. И если сейчас они займутся любовью, то лишь для того, чтобы исполнить обязательства, а этого он не вынесет.

Тысячу раз проклиная себя, Себастьян направился к себе, сбросил халат и скользнул под одеяло. Раз двадцать ему пришлось перевернуть и взбить подушку, прежде чем он наконец погрузился в тяжелый, беспокойный сон.

* * *

Вероника мерила спальню шагами, но несколько минут назад до нее донесся звук, который ни с чем нельзя было спутать: открылась и снова закрылась дверь соседней комнаты, – и она застыла, словно вмерзла в пол.

Спальня была очень уютной – такой же, как ей помнилось. Кровать посреди комнаты застелена накрахмаленным белоснежным бельем и накрыта пушистыми одеялами. Огромные мягкие подушки создавали ощущение, что плывешь на облаках. У дверей, на каминной полке, на столике у кровати – везде стояли вазы с ее любимыми лилиями. Видно было, что в спальне совсем недавно тщательно убрали – нигде ни пылинки! Запах воска с лимонной отдушкой смешивался с ароматом лилий, в ящиках комода хранились саше с засушенной лавандой – Вероника хорошо их помнила. Уезжая из этого дома, она не осмелилась взять их с собой, опасаясь, что аромат лаванды будет напоминать о Себастьяне.

Но что толку? О нем напоминало все, и не только в этом доме, но и в деревне. Она хотела бежать и от него, и от воспоминаний о совместной жизни, но оказалась в месте, где незримое присутствие Себастьяна было еще заметнее, чем в его городском особняке. Эджфилд-холл, роскошный и в то же время уютный, впечатляющий, но удобный для жизни, слишком напоминал ей мужа. В первый же свой вечер там, не в силах противиться искушению, она заглянула в соседнюю спальню – ту, в которой останавливался Себастьян, когда бывал в деревне. Там лежали кое-какие его вещи: одежда, носовые платки, другие мелочи. Один пахнувший его одеколоном носовой платок она достала из ящика и положила под подушку, чтобы нескончаемыми одинокими ночами напоминал ей о муже.

Заходила она и в детскую – хоть там горло у нее сжималось и глаза начинало щипать от непролитых слез. Вместе с ней зашла туда и миссис Леггет с нежной улыбкой на лице, остановилась рядом с Вероникой у колыбельки, накрыла ее руку своей. Несколько минут женщины стояли молча; Вероника беззвучно оплакивала детей, которым не суждено было появиться на свет, потом вышла из детской – и больше не возвращалась.

И вот теперь она опять в Лондоне, в доме, полном чудесных воспоминаний об укромных уголках, где они с Себастьяном занимались любовью, о цветах, которые он приносил ей с клумб на заднем дворе, о том, как подхватывал ее на руки и нес в спальню, а по дороге не уставал целовать, пока наконец они не падали на королевскую кровать… В то время, казалось, они были так близки – и она так самозабвенно его любила, хоть и ни разу не набралась духу в этом признаться.

Вероника начала растирать себе плечи и при этом чувствовала себя так, словно пыталась выбраться из собственной кожи – любым путем оказаться где угодно, только не здесь.

Она согласилась на его условия, согласилась проводить с ним ночи – и действительно этого хотела, – но он не прикасался к ней с того дня, как она, не подумав, оставила ту записку. Только по собственной вине она теперь одна, даже без надежды на ребенка. Или почти без надежды. Она могла забеременеть и за один раз, но шансы очень невелики. А теперь они теряют драгоценное время. Нужно просто пойти и так ему и сказать! Он не имеет права отказывать ей в ребенке! Только не теперь, после того как обещал… фактически даже потребовал.

Она уже положила ладонь на дверную ручку, но снова отдернула. Нет, это просто смешно! Неужто она унизится до того, что начнет требовать от него исполнения супружеского долга? В конце концов, изначально этого требовал он, а она только согласилась, но сделала вид, что неохотно: притворилась, словно он ее вынудил, хотя в действительности лечь с ним в постель (и, возможно, зачать ребенка) было для нее несбыточной мечтой. Вероника тряхнула головой и невесело рассмеялась. Что она скажет ему, если откроет дверь? Что солгала в своей записке? Что на самом деле хочет его больше всего на свете? Откроет перед ним свою слабость и уязвимость, чтобы Себастьян этим воспользовался? А ведь она это заслужила. Она просто лицемерка, – лицемерка и ужасная жена.

Она забралась в постель и укрылась одеялом, но еще долго-долго не могла уснуть.

Глава 16

На следующее утро Вероника проснулась с больной головой. За окном расстилался великолепный зимний пейзаж. Поспешив к окну и отдернув шторы, она увидела, что все вокруг укрыто пушистым снегом. Метель, которую они обогнали по пути из Уитмора, догнала их и укутала Лондон белоснежным одеялом. За окном сейчас все еще падал снег.

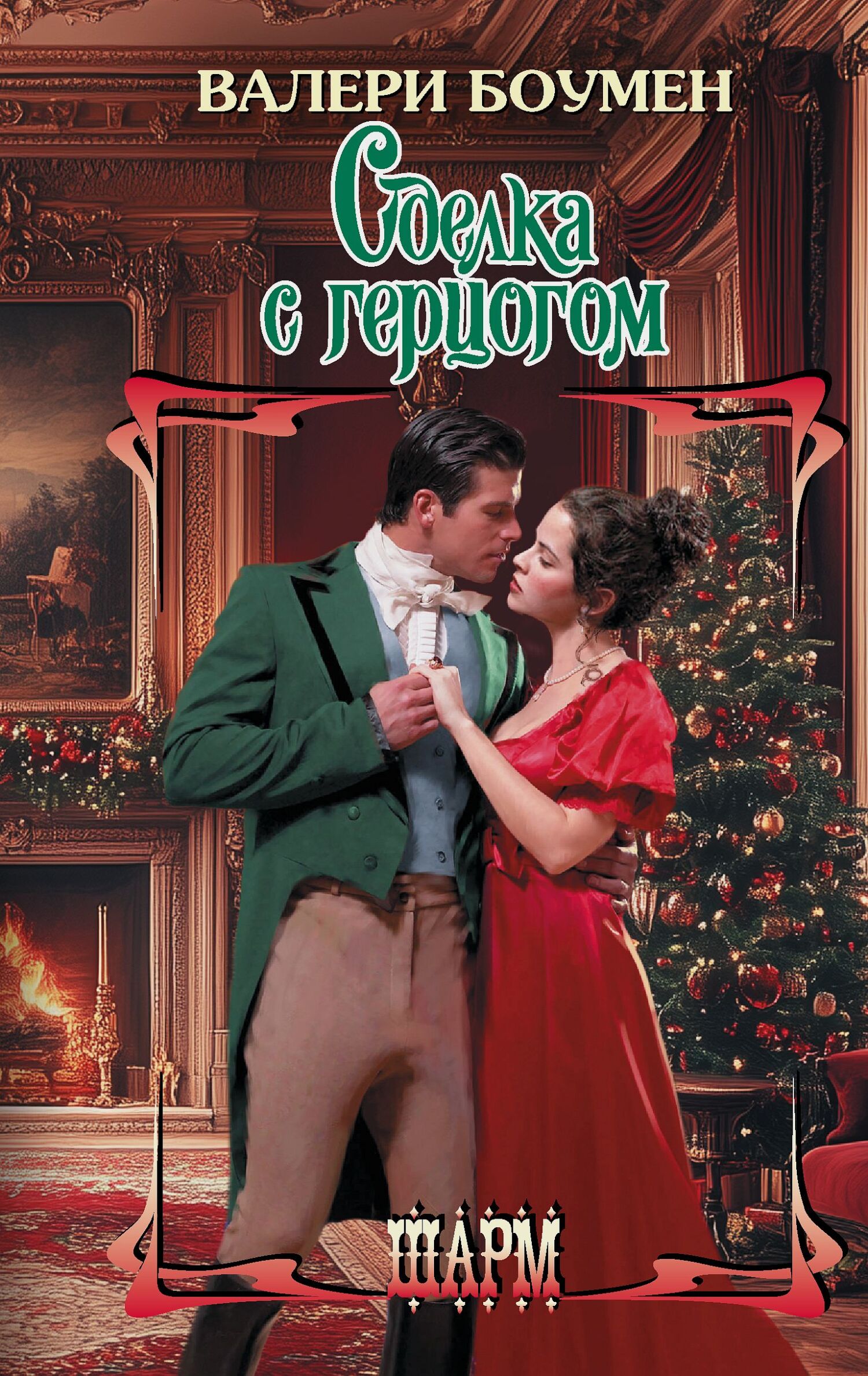

Вошла Мэри, чтобы помочь госпоже одеться, и Вероника выбрала платье цвета рубина. Себастьян любил этот цвет: говорил, что красное ей особенно идет. Помнит ли он эти свои слова? Она попросила Мэри сбрызнуть ее духами с запахом лилий, тоже его любимыми, а волосы зачесать наверх и завязать «хвост» – неформальная, но изящная прическа, также особенно нравившаяся Себастьяну.