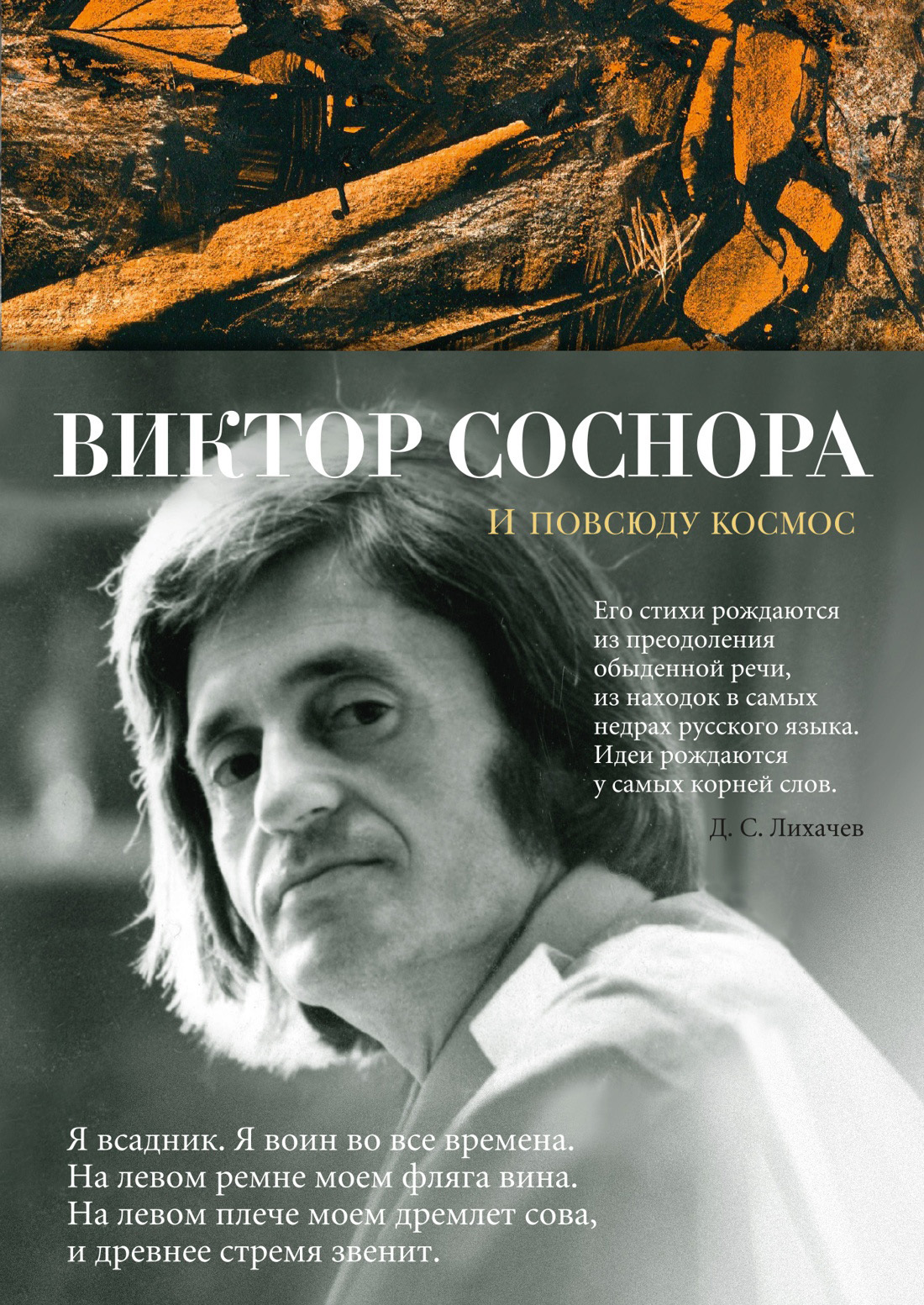

Виктор Александрович Соснора (1936–2019) – поэт, драматург, прозаик, переводчик. Прямой продолжатель традиций русского литературного авангарда и безусловный классик, творческое наследие которого еще предстоит осмыслить. Многие годы руководил литературным объединением в Ленинграде. Писать стихи начал в шестнадцать лет, но ранних стихотворений сохранилось очень мало – автор, по его собственным словам, испытывал «тягу к самосожжению» и многое попросту уничтожил. Его стихи по мотивам «Слова о полку Игореве» принесли ему заслуженную славу: «За четыре месяца я стал знаменит, распечатан в самых верхнепартийных изданиях и вошел в первую четверку поэтов страны». Но его творчество не подчинялось ни стимулам, ни ограничениям, это был художник, отличающийся какой-то первозданной, космической внутренней свободой. «Я никогда не писал ни для читателя, ни для… ни для кого! Хуже того скажу вам: я и для себя не писал никогда. Это просто находит какое-то состояние, понимаете… и… пишется. А потом не пишется».

меня, а здесь оставил

наместником и летописцем смерти,

сказал «живи», и я живу – кому же?

сказал «иди», и я иду – куда?

сказал мне «слушай» – обратился в слух,

но не сказал ни слова…

Сказка Сада

завершена. Сад умер. Пес пропал.

И некому теперь цвести и лаять.

На улицах – фигуры, вазы, лампы.

Такси летит, как скальпель. Дом. Декабрь.

Стоят старухи головой вперед.

О диво диво: псы – и в позе псов!

Судьба моя – бессмыслица, медуза

сползает вниз, чтоб где-то прорасти

сейчас – в соленой слякоти кварталов

растеньицем… чтобы весной погибнуть

потом – под первым пьяным каблуком!

«Я тебя отворую у всех семей, у всех невест…»

Я тебя отворую у всех семей, у всех невест.

Аполлону – коровы, мяса́, а я – Гермес.

Аполлону – тирсы и стрелы, а я – сатир,

он – светящийся в солнце, а я – светлячком светил.

Я тебя (о двое нас, что – до них, остальных!),

я тебя отвою во всех восстаньях своих.

Я тобой отворю все уста моей молвы.

Я тебя отреву на всех площадях Москвы.

Он творил руками тебя, а я – рукокрыл.

Он трудился мильоны раз, а я в семь дней сотворил.

Он стражник жизни с серебряным топором.

Он – жизнь сама, а я – бессмертье твое.

Я тебя от рая (убежища нет!) уберегу.

Я тебя отправлю в века и убегу.

Я тебе ответил. В свидетели – весь свет.

Я тебе отверил. И нашего неба – нет.

Нет ни лун, ни злата, ни тиканья и ни мук.

Мне – молчать, как лунь, или мычать, как мул.

Эти буквицы боли – твои семена,

их расставлю и растравлю – и хватит с меня.

«Храни тебя, Христос, мой человек…»

Храни тебя, Христос, мой человек, —

мой целый век, ты тоже – он, один.

Не опускай своих соленых век,

ты, Человеческий невольник – Сын.

И сам с собою ночью наяву

ни воем и ничем не выдавай.

Пусть Сыну негде преклонить главу,

очнись и оглянись – на море май.

На море – мир. А миру – не до мук

твоих (и не до мужества!) – ничьих.

Сними с гвоздя свой колыбельный лук,

на тетиве стрелу свою начни.

И верь – опять воспрянет тетива.

Стрела свершится, рассекая страх.

Коленопреклоненная трава

восстанет. А у роз на деревах

распустятся, как девичьи, глаза.

А небо – необъятно вновь и вновь.

А нежная распутница – гроза

опять любовью окровавит кровь.

И ласточка, душа твоя тенет,

взовьется, овевая красный крест.

И ласково прошепчет в тишине:

– Он умер (сам сказал!), а вот – воскрес.

«Все прошло. Так тихо на душе…»

Все прошло. Так тихо на душе:

ни цветка, ни даже ветерка,

нет ни глаз моих и нет ушей,

сердце – твердым знаком вертикаль.

Потому причастья не прошу,

хлеба-соли. Оттанцован бал.

Этот эпос наш не я пишу.

Не шипит мой пенистый бокал.

Хлебом вскормлен, солнцем осолен

майский мир. И самолетных стай

улетанье с гулом… о старо!

И ни просьб, ни правды, и – прощай.

Сами судьбы – страшные суды,

мы – две чайки в мареве морей.

Буду буквица и знак звезды

небосклона памяти твоей.

«Я оставил последнюю пулю себе…»

Я оставил последнюю пулю себе.

Расстрелял, да не все. Да и то

эта пуля, закутанная в серебре, —

мой металл, мой талант, мой – дите.

И чем дальше, тем, может быть, больше больней

это время на племя менять.

Ты не плачь над серебряной пулей моей,

мой не друг, мой не брат, мой – не мать.

Это будет так просто. У самых ресниц

клюнет клювик, – ау, миражи!

И не будет вас мучить без всяких границ

мой ни страх, мой ни бред, мой – ни жизнь.

«Я вас любил. Любовь еще – быть может…»

Я вас любил. Любовь еще – быть может.

Но ей не быть.

Лишь конский топ на эхо нас помножит

да волчья сыть.

Ты кинь коня и волка приласкаешь…

Но ты – не та.

Плывет твой конь к тебе под парусами,

там – пустота.

Взовьется в звон мой волк – с клыками мячик

к тебе, но ты

уходишь в дебри девочек и мачех

моей мечты.

Труднее жить, моя, бороться – проще,

я не борюсь.

Ударит колокол грозы, пророчеств, —

я не боюсь

ни смерти, ни твоей бессмертной славы, —

звезду возжечь!

Хоть коне-волк у смертницы-заставы,

хоть – в ад возлечь!

Проклятий – нет, и нежность – не поможет, —

я кровь ковал!

Я – вас любил. Любовь – еще быть может…

Не вас, не к вам.

В эту осень уста твои

я оставил на них, морях.

А их было по счету – три.

Только три, не